本連載では、生産者を訪ねる取材記事と、

そこから広がる食卓や人生の物語を交互にお届けしている。

前回、mitosaya薬草園蒸留所では、国産ラム酒造りの現場を訪ね、

蒸留という営みの奥深さと、その土地に根ざしたものづくりを取材した。

そして今回は取材後記として、蒸留家の言葉を手がかりに、

「うれしいこと」を軸に自身の歩みを振り返りながら、

仕事や暮らし、時間の使い方をどのように選び取ってきたのかを見つめ直している。

好きなことを手放さずに生きることの難しさと、それでもなお「人生は悪くない」と言える感覚が、

静かに読者の胸に残る一篇となった。

ー編集部よりー

ケーキを焼いているとき、ふと思ったのだ。

「この材料はたいてい北海道で揃うのでは?」

身近なところで、小麦粉や卵や乳製品が生産されていることに、なんだかワクワクしてきたのだった。

そこで、いちごのショートケーキができるまでの旅をすることにした。材料の生産者を訪ねてみよう。どんな人が、どうやって生産しているのか。全員の顔を思い浮かべながら、集めた材料で、最後にとびっきりのケーキを焼くつもりでいる。

さあ、一緒に出かけましょう。

前回、mitosaya薬草園蒸留所では、国産のラム酒造りについて取材をさせていただいた。蒸留の不思議さと面白さは大変興味深かった。だが何よりも「やってることはみんなうれしい」という蒸留家の言葉が、持ち帰った最大のおみやげだった気がしている。

もちろん、うれしいことと楽なことが一致するわけではないため、うれしいけれど大変なこともたくさんあるだろう。それでもなお、うれしいことを追求していく人生は素晴らしいと思う。考えてみると、成功しているかどうかは別として、私自身もそのように生きてきた気がした。

そこで取材後記として、「うれしいこと」について考えてみたい。

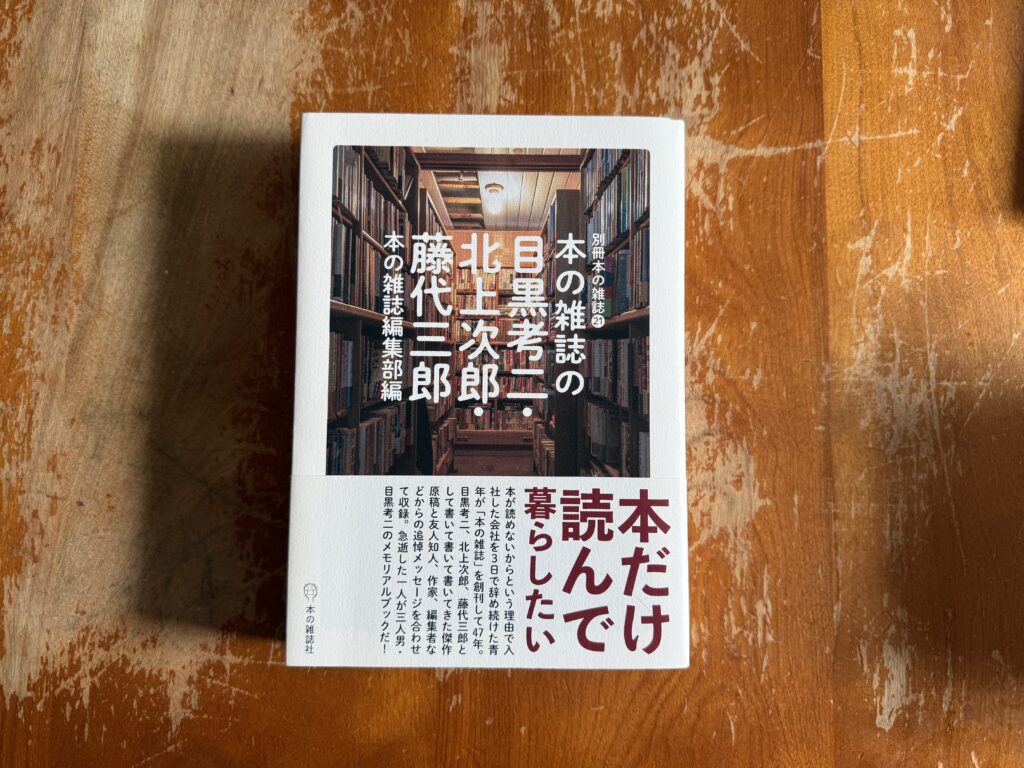

本に囲まれて育つ

私のうれしいことは、子どもの頃から本を読むことだった。これは完全に環境に影響されてのことだったと思う。

第1に、父が小説家だったので、純文学小説を中心に、本だけは家にたくさんあった。たくさんあるというか、家の中はいつも本で溢れ、いかに整理するのかが課題だった。父の蔵書、著者や出版社から毎日送られてくる本や雑誌は、常に父の書斎から外に出て、家族の生活スペースを侵食してくるのだった。

ちなみに、父には、沖縄でサトウキビ刈りに奮闘した体験を書いた『砂糖キビ畑のまれびと』という著作がある。私が与那国島に行ってサトウキビに出会ったのもこの時の縁による。

第2に、小さい頃は他に娯楽がなかった。ファミコンなどが出始めてはいたもののうちにはなかったし、インターネットどころかレンタルビデオなども存在していなかった。小学生は外で遊ぶか、テレビを観るか、本を読むかくらいしか、娯楽の選択肢がなかったのだ。

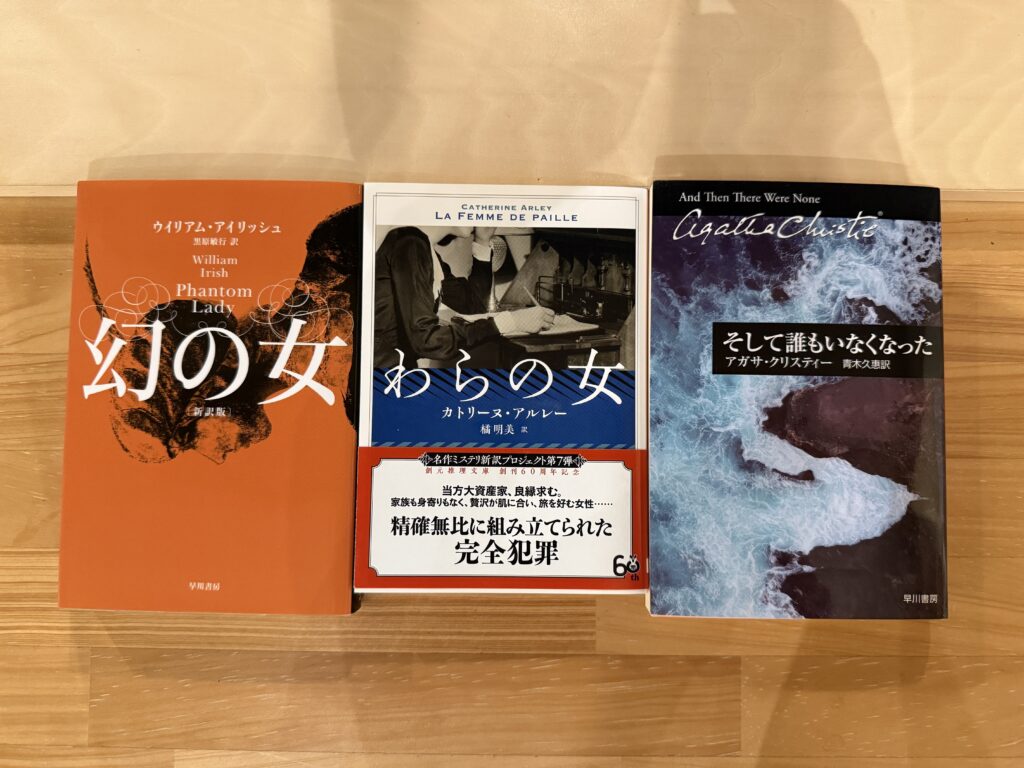

第3に、12歳で東京に引っ越した後は、祖父母の影響も受けた。私たち家族は祖父母の家に、祖母と一緒に住むことになった。すでに祖父は亡くなっていたが、探偵小説やテレビドラマの翻訳などをしていた祖父の蔵書が残っていた。私が読む前に処分されてしまったが、壁一面にポケミスがびっしり詰まっていたのを覚えている。そして祖父の影響からか、祖母もミステリーファンであった。カトリーヌ・アルレー『わらの女』、ウイリアム・アイリッシュ『幻の女』、そしてアガサ・クリスティーなどを薦められた。

つまり、文学書に囲まれ、ミステリーファンの薫陶を受け、本が娯楽だった。その結果、本読みに育つのは当然のことではなかっただろうか。私は本を読んでいれば、いつだってうれしいのだった。

あれから40年経った今でも、私の読書傾向の中心は、文学とミステリーである。

お金と時間をどのようにデザインするか

もう一つのうれしいことは、文章を書くことである。今まさに、こうして私はこの原稿を書いているわけであるが、うれしいこと以外の何物でもない。書きはじめたのは読みはじめたのよりもだいぶ後で、20歳くらいからだったと思う。

趣味として読むことと書くことをするのには、莫大なお金がかかるわけではない。むしろ必要なのは、お金というよりも時間である。

考えてみると、お金と時間については以下の4通りのパターンがある。

1.お金があって、読み書きの時間がある

2.お金はあるが、読み書きの時間がない

3.お金はないが、読み書きの時間がある

4.お金も時間もない

もちろん「1.お金があって、時間がある」であれば問題はない。しかし、現実にはお金を上手に稼いだとしても、仕事が忙しくなり「2.お金はあるが、時間がない」になりそうだ。だが、いくらお金があっても、読み書きの時間がないのでは、自分にとっては意味がない。

もちろん「4.お金も時間もない」では悲しい。結局、「1.お金があって、時間がある」が難しいのであれば、「3.お金はないが、時間がある」を目指すべきなのだ。そうすれば、読んで書いて生きていける。そして、今の私は、まあまあそんな感じなのである。

書評の仕事に出会う

実際には、若い頃からそのようにきちんと考えて行動してきたわけではない。けれど、小さな選択の積み重ねによって、少しずつそのような方向に向かっていったのだ。

『本の雑誌』を創刊した目黒考二には、「本が読めないから」という理由で入社した会社を辞めたという伝説がある。そして、本を読むことを仕事にすべく、雑誌を創刊して書評家にもなったのだ。

一方、私は5年9か月だけ、団体職員としてお勤めをしていた。やはり、平日毎日出勤していると、なかなか本を読む時間は持てなかった。通勤も徒歩だったので、仕方なく歩きながら読んだり、昼休みに1人になれる場所で弁当を食べながら読んだりしていた。

その後、1冊の本を出すことになった。そこで、自分はプロのライターになったのだということにして、ほとんど勢いでお勤めを辞めた。ところがライター一本で食べていくのは簡単ではなく、今でもいくつか他の仕事もしている。

そのうちに運良く、書評の仕事ができるようになった。すなわち、本を読んで文章を書いて原稿料をいただけるのである。

「3.お金はないが、時間がある」に加えて、「本を仕事として読める」という条件がここに加わった。うれしすぎるではないか。

人生は悪くない

こうして、私にとってうれしいことを人生の中に大きく組み込むことに、なんとか成功した。本音を言えば、もう少し書くことでお金を稼げたらよいのだが、それは今後、頑張るほかない。

こんなフラフラとした人生でいいのだろうかと気持ちが落ち込みそうになるとき、なんとか上記の3番にとどまっていることを思い出すと、悪くない人生だと思えるのだ。

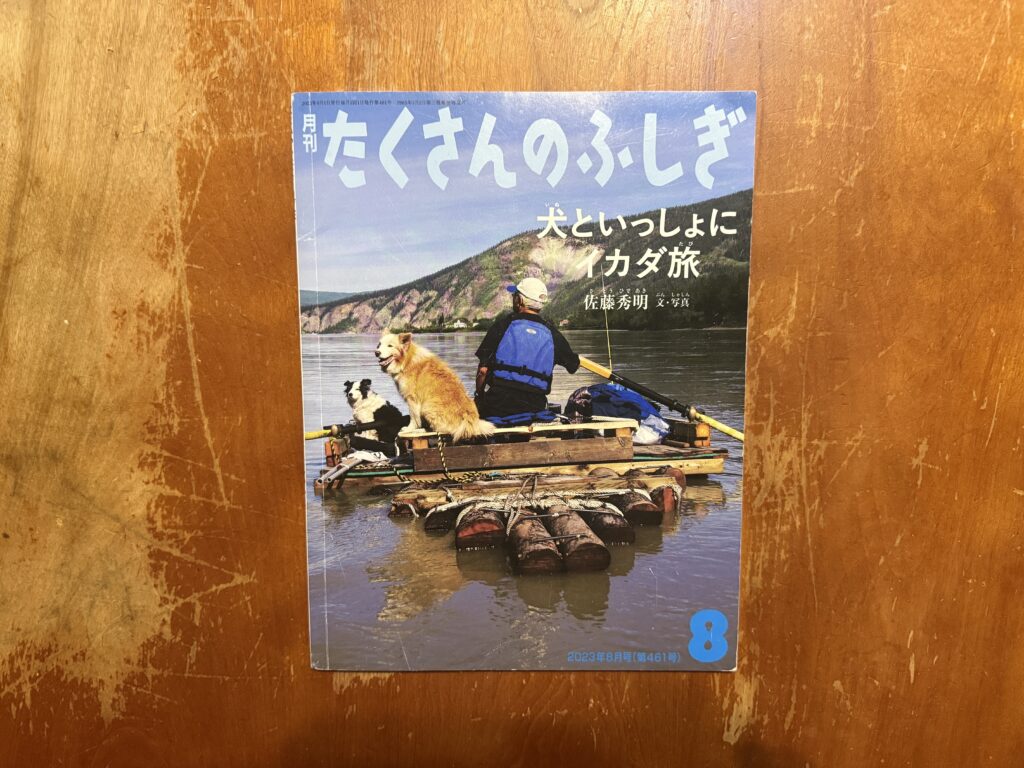

私には何人か、勝手に師匠と仰いでいる存在がいる。カヌーイストの故・野田知佑さんは、カヌーの師匠というよりも、生き方の師匠だと思っている。

私が19歳の頃、野田さんとの川旅の最中のことだった。川原で焚き火を前にして、ウイスキーを飲みながら野田さんは言った。

「Life is not bad.」

そうなのだ。最高の人生とは言えないとしても、生きていることは悪くないのである。あの瞬間、私にはそのことが100%明快にわかった。

10代の頃にそんな状況で、そんな人生観を伝えられたら、青年がしびれないわけがない。そして、私は今でもしびれ続けている。

読書を通じて得た友人たち

これまで読みたい本を手当たり次第読んできたのだが、50歳を過ぎた頃、人生の残り時間を考えるようになった。読みたい本を全て、生きているうちに読めそうにないことに、はたと気づいたのだ。

そこで、パソコンに「読書リスト」という文書ファイルを作った。これまでも、読みたい本を手帳に書きつけたりはしていたのだが、どんどんリストは長くなるし、読んだら消去したいので、デジタル化したというわけだ。

だが、結局、読書リストは読めば読むほど短くなるのではなかった。例えば読んだ本の著者の他の本、読んだ本の中で紹介されていた本、などというようにどんどん派生していくため、リストは長くなっていく一方だった。

そんなとき、私は一つの読書会のようなものに出会った。これまで読書を他人と合わせて行うようなことはしたことがなかったし、したいとも思っていなかった。

しかし、ちょっとしたきっかけがあり、オンラインでの「批評会」に参加するようになった。そこでは本だけではなく、映画や時にはテレビ番組や音楽なども課題として挙げられ、決まった日に、批評コメントを発表し合うということがなされている。

自分の関心の外にある作品に出会えるという喜びもあったが、実は最大の収穫は、「これまで読もうと思ってはいたものの読めずにいた本が読めた」ということだった。

具体例を挙げると、『失われた時を求めて』『白鯨』『アンナ・カレーニナ』など、読書リストには入っていたものの、なかなか取り掛れなかったり、あるいは途中で挫折してしまっていた古典が完読できたのである。

しかも、同じ作品に向き合った参加メンバーとの間に共感が生まれ、新しい友人ができたのだ。

うれしいことを追求する人生について書こうと思ったら、ついうれしくなって、完全に話は、ケーキをめぐる旅から脱線してしまった。

無理に話を戻そうとするわけではないけれど、この連載も、私の「文章を書くことはうれしい」という気持ちの果てにある営みであることをわかっていただけたら、やっぱりうれしい。

そして、今日も書く合間に休憩と称して、本を読んでいる。もし「人生最後の日に何をしますか?」と聞かれたら、つい「読みかけのミステリーを最後まで読みます」と答えてしまいそうになる。おばあちゃん、間違ってないよね?

いちごのショートケーキができるまで

〜生産者をめぐる旅〜

文・写真 横松心平

ケーキを焼いているとき、ふと思ったのだ。

「この材料はたいてい北海道で揃うのでは?」

身近なところで、

小麦粉や卵や乳製品が生産されていることに、

なんだかワクワクしてきたのだった。

横松 心平

1972年東京都生まれ。札幌市在住。北海道大学入学後、北海道大学ヒグマ研究グループの一員になる。北海道大学大学院農学研究科修士課程修了。同博士課程中退後、農業団体や福祉施設の職員を経てライターに。農業、環境、子育て、ジェンダー、文学に関心があります。現在6冊目の著書の刊行準備中。

( この人が書いた記事の一覧 )