2024パリ五輪 史上初の「使い捨てプラスチックを使わない大会」

2024年夏に開催されるパリ五輪に際して、環境問題への対策として使い捨てプラスチックの使用を禁止することをパリ市は表明している。脱・使い捨てプラスチックを推進し、積極的な環境施策を世界に示すことになるか。

ゼロウェイスト

ゼロウェイスト2024年夏に開催されるパリ五輪に際して、環境問題への対策として使い捨てプラスチックの使用を禁止することをパリ市は表明している。脱・使い捨てプラスチックを推進し、積極的な環境施策を世界に示すことになるか。

ゼロウェイスト

ゼロウェイスト年間約9200万トンにも及ぶファッションロス問題に対して、欧州では売れ残った衣料品の廃棄を禁ずる法律が合意に至った。2025年からの実施を予定しており、大量生産・大量廃棄が当たり前となっているファッション業界に風穴をあけることが期待されている。

ゼロウェイスト

ゼロウェイストオランダのGerrard Street(ジェラルド・ストリート)が提供するヘッドフォンのサブスクリプションサービス「Headphone as a service」は、年間1,500万トンにも及ぶヘッドフォンのゴミを減らすことができるのだろうか。

ゼロウェイスト

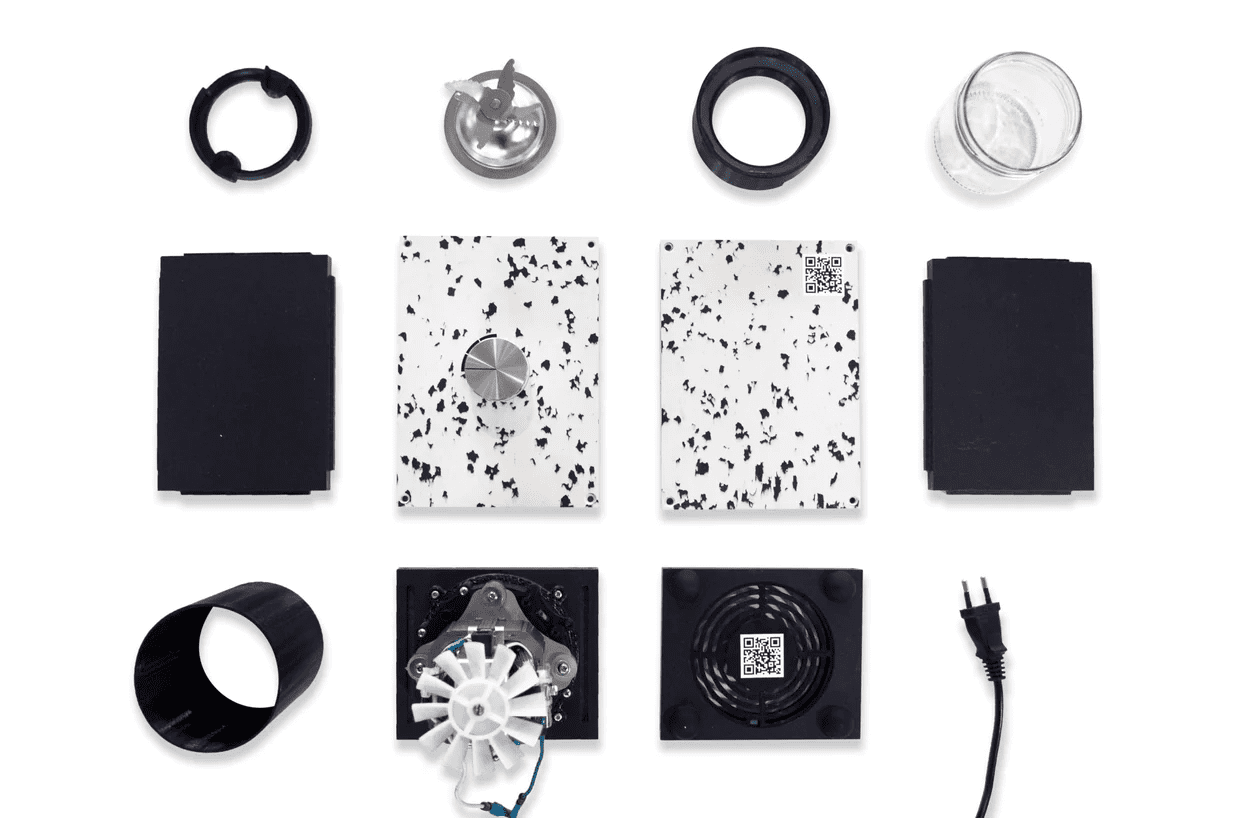

ゼロウェイスト電子ゴミ問題解決へのひとつのアンサーとして、修理が容易な電化製品の製造を始めたベルリンのスタートアップ Open Funk。同社の第一号製品である修理できるミキサー「re:Mix blender」は、どのような製品なのだろうか。

ゼロウェイスト

ゼロウェイスト世界中で大量の食品が廃棄され、解決の必要性が叫ばれている「食品ロス」。そんな中、韓国は積極的な政策によって、生ごみリサイクル率95%を達成した。韓国はどのようにして、食品廃棄大国から、食品リサイクル大国へと変貌したのか。その歩みと制度を解説する。

ゼロウェイスト

ゼロウェイスト「修理可能指数」を導入し、電化製品の修理を促進するフランス。ルール導入の背景にある、電子廃棄物問題、欧州委員会による「修理する権利」などと合わせて、「修理可能指数」の概要を解説。