人間が生き物の命を奪う正当な理由は、食べること以外にない

真っ先に目に飛び込んできたのは、昔ながらの農家屋敷の庭先にはミスマッチな最新鋭の特装車だった。2トントラックの荷台部分を改装した車内に調理台や冷蔵設備が完備されている。周囲が見渡す限りの田畑であることも相まって、江戸時代の里山にタイムスリップしてきた映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のデロリアンのようでもあった。

「箱罠で生け捕った特定外来生物のアライグマとクリハラリス、鳥獣保護管理法に基づく有害鳥獣のハクビシンを安全かつおいしく食べていただくために製作しました」

田畑を荒らす猪や人的危害が問題視されている熊などと同様に固有の生態系を破壊する特定外来生物は駆除対象となっている。一部は猟師が自家消費したりジビエ料理として提供されたりしているが、大半は焼却されているのが現実だ。野生動物を食肉として流通させるには一次処理に難しさがあるのだが、それを可能にしたのがこのジビエカーだ。

「人間が生き物の命を奪う正当な理由は食べる以外にないと思うんです」

駆除対象とされる外来生物にも命の尊厳はある。その思いを自治体などに伝え続け、6年掛かりで実現させたのだという。

「賛同して下さった県内の飲食店を中心に提供していく予定ですけど、我々はこれを地域の食文化として根付かせたいわけでもないし、持続可能なビジネスにしたいわけでもない。駆除した分だけ新しい命が生まれている現状を打破するために、ひとりでも多くの方に食べて貰い、一日でも早く外来生物の駆除を終えたい。無駄に命を奪い続けることのない町にしたい。それだけなんです」

他の命を奪わなければならない痛みと悲しみを感じた。かけがえのないものを守るために戦い続けている覚悟を感じた。

その人――天白牧夫さんは1986年6月5日、世界環境の日に横須賀市で生まれた39歳。「NPO法人 三浦半島生物多様性保全」の創業者でもある。

出発点は故郷の原風景

天白さんたちが民泊施設として管理運営している「佐左衛門(さざえもん)」の母屋で話を聞かせて頂いた。

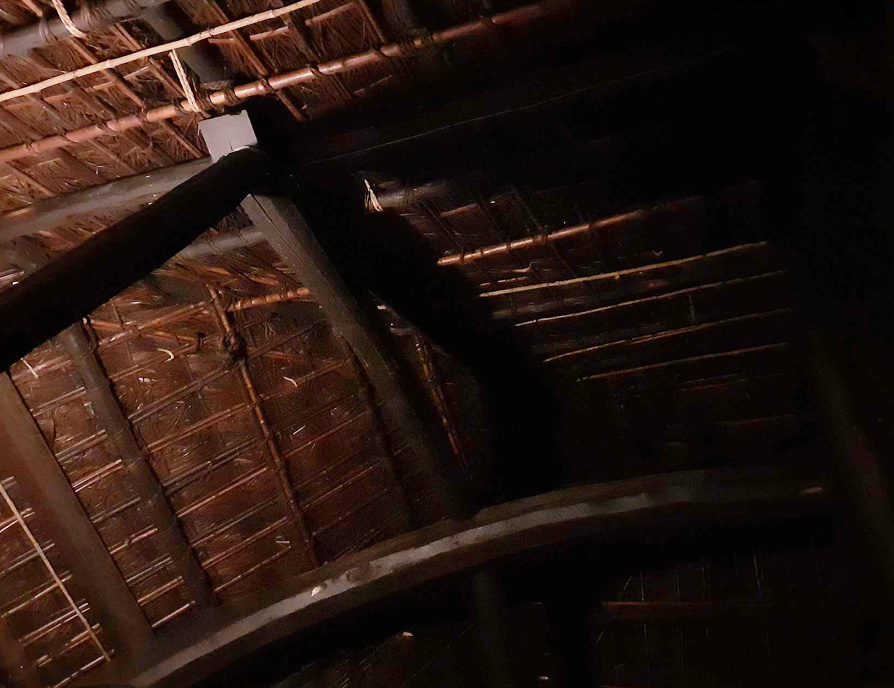

わたしが暮らす秋谷海岸から大楠山南麓に向かうこと3㎞。養鶏場と牧場の先の谷戸に建つ築100年以上が経つ茅葺きの農家屋敷「佐左衛門」がある。最初にこの屋号で建築されたのは1700年代まで遡るという。5000㎡に及ぶ広大な敷地を含め、天白さんたちには三浦半島内に2haほどの管理地があり、鶏舎や納屋の他、水田と畑、屋敷林と、江戸時代の里山の風景を当時に近い様相で保存している。これはナショナルトラストと呼ばれる。市民が寄付や会費によって貴重な自然や歴史的建造物を保全し、後世に引き継いでいく活動だ。

そもそも出発点は故郷である横須賀市阿部倉の原風景にあるんです、と天白さんが記憶の糸を紡ぐように話し始めた。

「小学校で最初に校長先生から言われたのは”この学区には信号機がひとつもありません”。歩いていても滅多に車を見ることはありませんでした」

30数年前の阿部倉周辺は自然豊かな谷筋で、奈良時代から続く温泉地でもあった。

「商業施設なんて地元の駄菓子屋さんくらいで、放課後になるとマウンテンバイクで野山に入って、川でウナギやテナガエビを捕ったりしていました」

やがて県道が通り、渓谷は埋め立てられ、県の最終処分場が建設された。かつての風景とともにそこを住処としていた生き物たちはさよならも言わず消えていった。言語化できない違和感を抱えていた天白さんは、中学校に外部講師として訪れた”恩師”との出会いで、天命を知る。

柴田敏隆さん。日本自然保護協会理事や横須賀市立博物館の学芸員なども務めたコンサベーショニスト(自然保護の専門家)だ。

新潮社ホームページより(*1)

「自然保護というのはまとまった緑を保てばいいというものではない。”そこにいるべき生き物がいること”。”人間の自然に対する優しいアクションに、自然から優しいリアクションがあること”だ」

今、生物多様性やネイチャーポジティブと呼ばれている概念を自らの言葉で説いていた柴田さんに積年の思いに名前をつけて貰ったような衝撃を受けた。天白さんは押しかけるような形で弟子入りする。中学2年のときだった。

「研究者として自然保護を訴えるのみならず、観察会を通じて子どもたちの体験的理解を深めること。ひとりでも多くのナチュラルリストを育てることが自然を守ることにつながるという環境教育と自然保護に力を入れていた姿勢に大きな影響を受けました。子どもの頃の環境教育がいかに大切かを自分で証明しているような人生ですよね」と天白さんは笑った。

恩師の助言を受けて進学した日本大学では爬虫類・両生類の景観生態学を研究。大学院で生物資源科学の博士号も取得した。

「断片的にしか入ってこなかった情報が体系的に学べたのは大きかったですし、ありがたくもありました。一方で、自分の役割は研究だけではないなと、大学院に在学していた2012年に立ち上げたのが『NPO法人三浦半島生物多様性保全』でした」

環境教育と自然保護の呼びかけからさらに一歩踏み込んだ活動をするための法人化だった。

「かつてはお百姓さんたちがこの里山を守っていた。別に守りたくて守ってたわけじゃなくて、生きるためにやっていただけなんですけど」

三浦半島の里山は、もともと湿地だった谷戸を数千年前に祖先たちが水田にした「谷戸田」を中心に形作られている。地球で絶滅危惧種となった多くの生物が人間と共存していた。

「それがここ50年から100年でお百姓さんたちがいなくなったこと、それまでいなかった外来種が増えたことで、カメやメダカ、カエルなど水田をより所とする生き物たちが消えてしまった。2000年近く続いてきた人間と生き物たちとの共存の歴史がプツンと途絶えてしまったんです」

涸れた田んぼに再び水を張れば、里山が復元すれば生き物たちが帰ってくる。子どもの頃、埋め立てられた渓谷からさよならも言わず消えていった生き物たちも――天白さんの里山再生活動の原点には、少年時代の消えることのない痛みがある。

すべては野生生物との共存のために

活動の主軸は谷戸田の復田だがであり、稲作はそのための手段に過ぎない。

「高温障害は今のところそれほどでもないですけど、田んぼをやっていると強く実感するのはとにかく雨が少ないこと。子どもの頃、夏休みには”夕立”という言葉が成り立っていた雨があったんですけどね。でも農家ではない我々にとっては収量より生態系の維持が最優先事項なので」天白さんたちにとって水田は里山の生き物たちの量と質を高めてくれるビオトープだ。田起こしや草刈りなどすべての作業は生き物に配慮して行われている。水田にはカエルの産卵期となる2月に水を張る。溜め池や水路ではサンショウウオやカメ、ドジョウの移動に配慮して土留めをする。畦の草は渡り鳥であるサシバがバッタやトカゲを摂りやすい丈に頻繁に刈る。また、サシバが飛来するようなら作業時間を限定して谷戸から退出したり、枝沢には人が立ち入らないサンクチュアリゾーンを設けるなど野生生物と人間の活動時間帯と場所の棲み分けも行っている。

収穫した米はすべて作業に携わっているボランティアの方々に謝礼として渡している。

「労働の対価として食べ物っていうのが里山っぽいというか。なんでもかんでもお金に換えたらいいっていうもんじゃないよなみたいなところはあります」

唯一販売しているのが化学肥料を一切使わない無農薬の小麦だ。

かつて里山で田んぼの裏作として栽培されていた麦を水持ちが悪い土壌に植えている。根が深く張ることで土を団粒構造にしてくれる。これもゆくゆくは生物が息づく水田を増やすための下準備のひとつなのだ。

過去を未来につなぐために今できること

「里山の生き物の多くは絶滅危惧種ですけど、かろうじて種が残っている。それを育てていくことしか、この地域に選択肢は残されていないのではないかと思うんです」

2000年以上続いてきた人間と生き物たちの共生の歴史を、わずか50年から100年で分断し始めたのは、生き物や自然に対する知識と配慮のない開発と、経済合理性に乏しい里山からの撤退だ。その報いが今、気候変動などわたしたちの暮らしと未来を脅かすものとなりつつある。

「でも、里山の生物多様性保全と言っても大部分の人は明確なビジョンをイメージすることができない。当たり前ですよね。二世代くらい前に失われた景色なので記憶している人もほとんどいないわけですから。『佐左衛門』の茅葺き屋根は現物を見て貰うことで今の時代の人たちに、そして未来の人たちにも”里山の記憶”をつないでいくために必死になって復原しているんです」

過去と未来をつなぐために、今できることをやる。切れかかった糸をつなぐことに自らの人生をかけて挑んでいる天白さんの姿にネイチャーポジティブという言葉の解像度が上がったような気がしていた。

里山の話をメインに聞いてきたが、三浦半島は海に囲まれた町でもある。天白さんには磯焼けする前の海の記憶も明確にあった。

「子どもの頃はひじきとかアカモクで50センチ先が見えない海の中を泳ぐ感じでしたよね。磯ってそういうものだと思っていたので今の状況には危機感があります」

当然、里山の再生活動が海に与える影響についても強く意識していた。

「かつては山の人は海の人と連携していました。我々も陸域だけではなく、海域のことも考えてやっていかないといけない。そうするとやっぱり里山と海をつなぐ”下水道政策”になるわけですよね」

ここから、わたしは天白さんの”もうひとつの顔”を紐解いていくことになる。旅するように暮らす、この町で。

2026年1月15日

注解

※1 新潮社ホームページ

種蒔く旅人Ⅱ

~2040、未来の君へ~

文・写真 青葉薫

夕陽が海に沈む三浦半島・秋谷。

15年前に都会を離れ、

この海辺のまちで

「食べるものを育てる」暮らしを手に入れた。

青葉 薫

横須賀市秋谷在住のライター。全国の生産者を取材した書籍「畑のうた 種蒔く旅人」を上梓。本名で放送作家/脚本家/ラジオパーソナリティーとしても活動。日本環境ジャーナリストの会会員/横須賀市都市計画審議委員/横須賀市環境審議委員/株式会社オフィスクレッシェンド取締役

( この人が書いた記事の一覧 )