本連載では、生産者を訪ねる取材記事と、そこから広がる食卓での物語を交互にお届けしている。

前回、片桐農園では、砂糖の原料となるビートの生産現場を訪ね、畑に根ざした営みを取材した。

そして今回は取材後記として、ビートが「砂糖」になるまでの過程を実際に手でたどりながら、

私たちが当たり前のように口にしている「甘さ」が、

どれほど多くの時間と労力の上に成り立っているのかを見つめ直し、

甘さそのものの「有り難さ」を、あらためて感じる時間となった。

ー編集部よりー

ケーキを焼いているとき、ふと思ったのだ。

「この材料はたいてい北海道で揃うのでは?」

身近なところで、小麦粉や卵や乳製品が生産されていることに、なんだかワクワクしてきたのだった。

そこで、いちごのショートケーキができるまでの旅をすることにした。材料の生産者を訪ねてみよう。どんな人が、どうやって生産しているのか。全員の顔を思い浮かべながら、集めた材料で、最後にとびっきりのケーキを焼くつもりでいる。

さあ、一緒に出かけましょう。

前回、片桐農園では、砂糖の原料であるビートの生産について取材をさせていただいた。後日、ビートを手に入れる機会があったので、自分で砂糖を作ってみることにした。今回は、自家製砂糖作りの顛末を報告したい。

砂糖の製造過程

ビートが原料の砂糖の作り方は、あまり世の中に出回っていない。そこで、製糖所における砂糖製造方法をアレンジしながら、子どもたちと一緒にやってみることにした。

製糖所では、簡単にいうと、以下のような方法で砂糖を製造している。

- ビートを洗って千切りにする

- 温水に浸して糖分を溶け出させ、糖液を作る

- 糖液から不純物を取り除く

- 糖液を濃縮し、結晶を作る

- 砂糖と蜜を分離させ、砂糖の結晶を取り出す

- 乾燥させ、冷却する

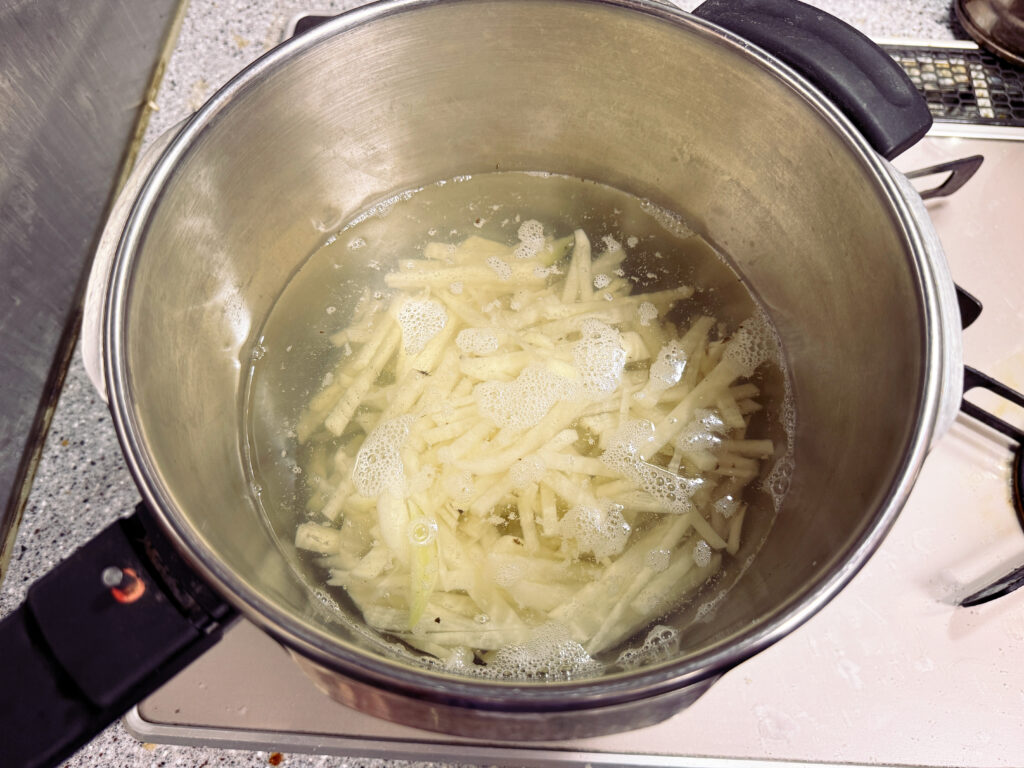

そこでまず、手のひら二つ分くらいの大きさのビートを洗って、千切りにすることにした。目指すは、きんぴらごぼうのイメージだ。

包丁を入れると、想像していたよりも硬かった。大根の比ではなく、子どもの力では難しいほどだ。試しに千切りビートを食べてみると、結構甘い。

次に、大きい鍋に湯を沸かし、沸騰した中に切ったビートを入れて、蓋をした。このまま1時間放置する。うまく糖分が溶け出してくれるといいのだが。

砂糖は甘い!

ビートは、お湯にくぐらせた、そのお湯しか砂糖作りに使わないというのが意外だった。しぼり汁でさえないのだ。

千切りビートをお湯に浸した1時間後、お湯はやや白濁してはいるものの、さほど変化は感じられない。ビートを取り出して食べてみると、明らかに甘味が抜けている。ということは、お湯に糖分が溶け出しているのだろう。お湯をなめてみると、ほんのり甘い。期待が持てるぞ。

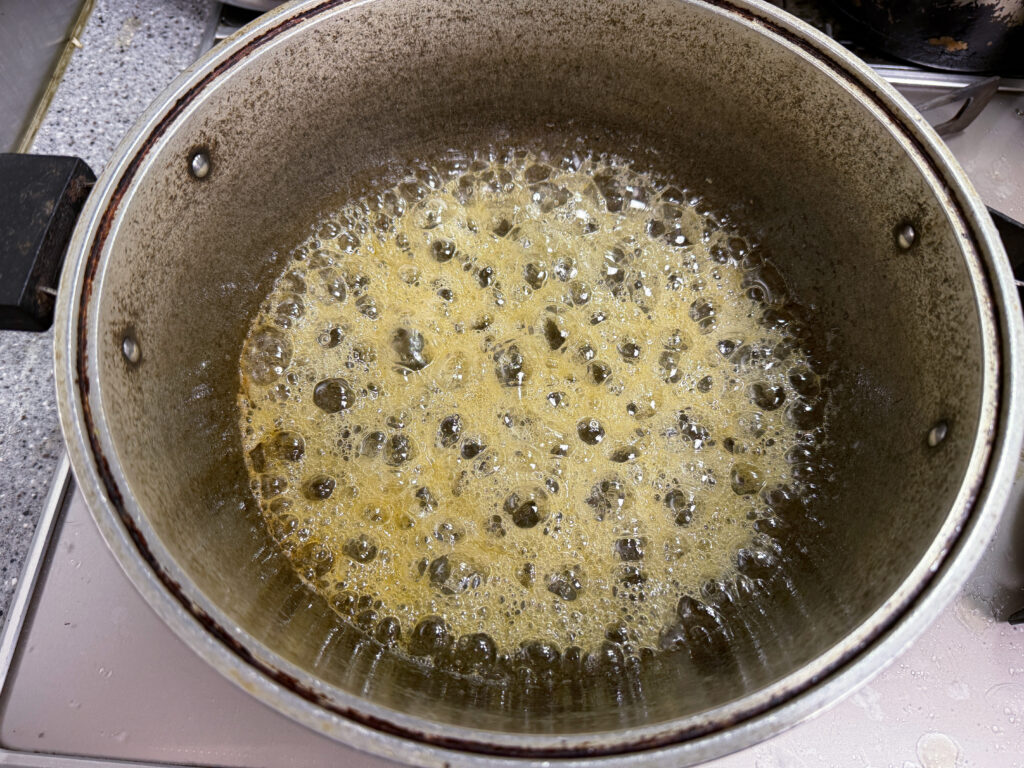

ここからは、ひたすら地道な作業が続く。鍋を火にかけて煮詰めていくのである。

1時間経った。泡がブクブク立ってきて、最後は木べらでかき回す。茶色くなってきたので火を止めて冷やした。

思い描いていた完成形は、サラサラした砂糖だったのだが、実際に着地したのは飴状の物質だった。後から気づいたのだが、最後に泡立っていたのは、プリンのカラメルを作っている時と同じだった。砂糖を通り越して、カラメルになってしまったのだろう。もう少し手前で止めておけばよかったのだが、後戻りすることはできない。

さて、食べてみよう。当たり前なのだが、まず、ちゃんと甘いことに感動した。砂糖が甘いことに感動できるなんて、稀有な体験なのではないだろうか。でも、本当に嬉しかった。

味は、野趣あふれる素朴な甘味と言ったらよいだろうか。全く濾過も精製もしていないので、雑味があるのは仕方あるまい。

元のビートの重量を測っておくのを忘れてしまったが、700〜800gくらいではなかっただろうか。出来上がった「マイ砂糖」は、70gだった。

ビートの糖度は16%前後であるから、700gだと計算上は112gの砂糖ができることになる。素人の砂糖作りとしては70gは妥当な線ではないだろうか。

与那国島でのサトウキビ刈り

ちなみに、サトウキビから砂糖を作る場合には、サトウキビのしぼり汁を煮詰めて砂糖を作る。

私は30年以上前の学生時代に、沖縄の与那国島でサトウキビ刈りのアルバイトをしていたことがある。2月から3月にかけて、1か月ほど、毎日畑に出て、手斧でサトウキビを刈り取っていた。

当時は「日本三大きつい農業バイト」と呼ばれるものがあった。北海道の酪農、長野の高原野菜、沖縄のサトウキビ刈りである。

その後、農業界では機械化が進んだため、現在では状況は変わっているかもしれないけれど、サトウキビ刈りは、本当に大変な肉体労働だった。

3月とはいえ私にとってはとても暑いさなかに、腰をかがめて、できるだけキビの根本を刈る。下の方が甘いので、糖分を回収するためには、楽をして上の方を刈るわけにはいかない。

刈り倒したキビの葉を、二又になった鎌で落とし、結束する。ここまでやると、製糖工場へ持っていくことができるのだ。

キビ刈りの休憩時間には、時折、甘みを求めてサトウキビをかじることもあった。サトウキビは、口の中で噛んでいると、甘みがジュワッと感じられた。肉体労働の最中に食べる糖分は最高だった。

実際には、小さな離島の小規模な畑であったはずなのだが、私にしてみれば、いくら刈ってもキビがなくならない、世界一広大な畑だった。

しかも、収穫には締め切りがあった。製糖工場の稼働時期が決められているため、決められた日までに収穫したキビを搬入できなければ、農家の収入にならなかったのである。

だから皆、必死になって働いた。いよいよ最後の畑に取り掛かったとき、私が住み込みで世話になっていた農家の主人は、沖縄民謡「安里屋ユンタ」を歌いはじめた。これは本物のブルースの源流、労働歌じゃないかと打ち震えた。そして、元気をもらった。

島の人たちの温かな心に支えられて、あまりにも豊かな時間を過ごさせていただいた。あの経験は私の宝物であり、こうして、砂糖を通じて思い出せて幸せな気持ちに包まれている。

“ビートのみ”の不思議な自由研究

実は、今回、小学生の娘が冬休みの自由研究として、砂糖作りを取り上げたいということだったので、一緒に作業を行った。

娘の頭の中では、「材料の紹介→実際の作業→完成品」という流れがあったようだ。

「砂糖の材料は何?」と聞かれたので、「ビートだよ」と答えた。「他には?」と言うので、「ビートだけ」と言うと、とても意外そうだった。どうやら、それほど単純な工程だとは認識していなかったようである。

砂糖の完成後、娘はポツリと言った。

「今日一番びっくりしたのは、砂糖の材料がビートだけってことだった」

そんな当たり前のことでも、実際に手がけてみると腑に落ちる、ということがあるのだなあと、私自身も学んだのであった。砂糖はビートの中に眠っているのだ。

「甘さ控えめ」について考える

日本に砂糖が伝わったのは8世紀とされ、遣唐使が持ってきたと伝えられている。長らく庶民の口には入らない高級品だったが、中国からの輸入が増えた14世紀頃から、和菓子にも使われるようになったようだ。

「砂糖羊羹」「砂糖饅頭」などと呼ばれていたのは、砂糖を使ったお菓子が珍しかったからだろう。

そして、室町時代の末期に、「南蛮菓子」として伝えられたカステラが、日本のお菓子界に大きな衝撃を与えた。小麦粉、砂糖、卵が使われたカステラを、現代の私たちは今なお食べ続けている。考えてみると、ケーキ作りの材料を求めて歩く、この連載にもつながる道筋が見えてくるではないか。

その後、明治政府が、ビートによる近代的砂糖製造に乗り出すにあたっての、波乱万丈の歴史が繰り広げられていく。

ところがどうだ。「甘さ控えめ」と言うキャッチフレーズは、現代における高級菓子の売りになっているではないか。甘さを控える、砂糖を少なく使うということが、どれほど贅沢なことなのか。砂糖史をさかのぼれば、すぐにわかるというのに。

だからどんどん甘くしようなどと言うつもりはないのだけれど、先人たちがどれほど甘さを求めてきたのか、そのためにどれほどの努力が注ぎ込まれていたのかについて知っておくと、お砂糖に対する感謝の念がむくむくと湧き上がってくる。

サトウキビ畑とビート畑に想いを馳せながら、カステラを焼いた。甘い香りが漂ってくると、幸せな気持ちに包まれる。ありがとうお砂糖。

いちごのショートケーキができるまで

〜生産者をめぐる旅〜

文・写真 横松心平

ケーキを焼いているとき、ふと思ったのだ。

「この材料はたいてい北海道で揃うのでは?」

身近なところで、

小麦粉や卵や乳製品が生産されていることに、

なんだかワクワクしてきたのだった。

横松 心平

1972年東京都生まれ。札幌市在住。北海道大学入学後、北海道大学ヒグマ研究グループの一員になる。北海道大学大学院農学研究科修士課程修了。同博士課程中退後、農業団体や福祉施設の職員を経てライターに。農業、環境、子育て、ジェンダー、文学に関心があります。現在6冊目の著書の刊行準備中。

( この人が書いた記事の一覧 )