文化相対主義とは

文化相対主義(cultural relativism)とは、特定の文化の価値観だけで異なる文化を判断するのではなく、文化的な違いを認め、その文化が育まれた環境や歴史的経緯から多角的に理解しようとする考え方である。

対立する概念として、「自文化中心主義(ethnocentrism)」がある。自分が属する文化や民族の価値観や習慣を絶対視し、他の文化を自分が属する文化の基準で判断して軽蔑する態度や考え方だ。

文化相対主義の考え方は、19世紀の西欧列強による植民地支配により、西欧の自文化中心主義の価値観から現地の土着文化が蔑視・破壊されてしまったことへの反省から生まれ、19世紀後半から20世紀初頭にかけて人類学者らによって提唱された。文化の多様性を認めようとする文化相対主義は、現代社会におけるダイバーシティ推進の理論的基盤となったと言える。

文化相対主義をめぐるジレンマ

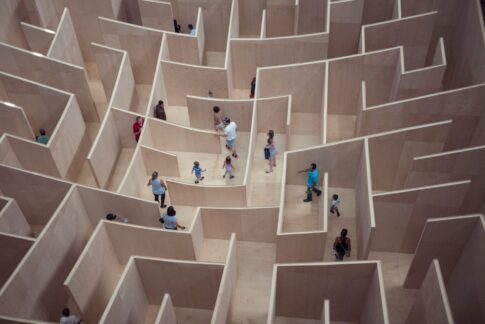

文化相対主義には「文化の多様性を尊重するべきか」「普遍的な価値観に従うべきか」という二者択一を常に迫られるという大きなジレンマがある。このジレンマは、一夫多妻制、女性への暴力、宗教的迫害など、数多くの文化的慣習において生じている。

以下、文化相対主義のメリット・デメリットと具体的な事例を紹介する。

文化相対主義のメリット

文化相対主義的な視点をもつ最大のメリットは、文化の多様性を認め、尊重する態度を育めることだ。自分とは異なる文化的価値観や習慣、宗教を、その文化が育まれてきた背景を踏まえて俯瞰して捉え、理解を深められるようになる。

他者の文化を理解しようと努めることで、自然と寛容な姿勢や開放的な心構えが身につき、新しいものを恐れずに積極的に取り入れていこうとする前向きな態度が身につく。

多様性を包摂する共生社会を目指すにあたって、文化相対主義の考え方は実現に大きく貢献していると言える。

文化相対主義のデメリット

文化相対主義のデメリットは、価値観の違いを認めることで、倫理観も相対化してしまう恐れがあることだ。つまり、文化相対主義をゆるぎない正義とする場合、価値観や文化に絶対的な正解や優劣は存在せず、すべてを状況によって変わるものとして捉える態度を容認してしまう危険性をはらんでいる。

普遍的な価値観よりも文化的多様性を尊重した場合、重大な人権侵害につながる可能性もある。それは基本的人権や民主主義、ジェンダー平等にまで影響を及ぼす。たとえ、ある慣習がグローバルな人権意識から見れば間違っているとしても、文化相対主義に従えば「間違っている」とは言い切れないという問題があるのだ。

ジレンマの具体例|児童労働とジェンダー問題

文化相対主義に関するジレンマの具体例を2つ紹介しよう。

児童労働

例えば児童労働問題において、その国の文化的価値観と国際的な規範の間でジレンマが発生している。

ある発展途上国では、貧困家庭において家計を支えるための児童労働が是認されている。一方で、国際的には子どもの権利条約が定められており、児童労働は重大な人権侵害とみなされる。

文化相対主義に立てば、この国の文化を尊重し児童労働を認める必要があるが、人権尊重の立場からは決して認められない。子どもたちも働かなければ生きていけない状況に国全体が追い込まれている中で、家族のために働くことを禁止することは果たして正しいだろうか。とはいえ、この問題を「文化だから」と児童労働を放置することは正しいだろうか。そういったジレンマが発生しているのである。

ジェンダー問題

性差・ジェンダーに関する見方も文化によって大きく異なるため、ここでも文化相対主義のジレンマが発生している。

一部の中東やアフリカ、アジアの国々では、強制結婚や未成年者の結婚、一夫多妻制といった慣行がある。国際的に見れば女性の権利を著しく制限するものだが、一方で生活に余裕のある男性が、社会的に立場や経済力の弱い女性をできるかぎり多く保護するための手段として是認されているケースもある。

ジェンダー平等は国連をはじめ、国際的にも重要な普遍的価値観とされているが、一方で文化の多様性を認めれば、ジェンダーをめぐる価値観が相対化されてしまうのだ。

日本における文化相対主義に関するジレンマの身近な例

日本社会においても、文化相対主義をめぐる課題が現れている。特に目立つのは外国文化と自国文化、日本の現代生活と伝統文化の2つのジレンマだ。

■外国文化と自国文化

近年、外国人労働者の増加に伴い、日本社会への外国文化の流入が加速しているなか、日本国内でも文化相対主義のジレンマが顕在化してきている。

例えば、技能実習生の中にイスラム教徒がいれば、食事や礼拝に関する文化が異なるため、これまでとは違った配慮が必要な場合もある。イスラム教では摂取が禁止されている豚肉の取扱い、またイスラム教の慣習である1日5回の礼拝について、文化相対主義の観点からはこれを尊重し充分な配慮をしなければならない。しかし、日本の労働環境における暗黙のルールなどとの間でジレンマが発生してしまうケースも多い。

■現代生活と伝統文化

ジレンマが発生しているのは海外文化との間だけではない。日本自身の現代生活と伝統文化の間でも発生している。

日本には武士道や男尊女卑の考え方など、伝統的な価値観が色濃く残されているが、現代社会の中で、そうした価値観は必ずしもうまく機能しない。一方で、こうした伝統文化は日本人アイデンティティの根幹を成すものであり、安易に捨て去れるものではない。

例えば「男は外で働き、女は家庭を守る」という性別役割分担は、現代の共働き社会と相容れないが、稼いで家族を養うことを「男らしさ」、よく気が付き家事を得意とすることを「女らしさ」として称賛する文化は根強くある。それ自体も価値観の一つでしかないため決して悪ではないが、それを当然とする考えが現代における生きづらさやジレンマを生んでいる。

共働きでありながら「生活費は男性が多く払うもの」「家事は女性が中心にするもの」といった考えが夫婦の現状に関係なく当然とされてしまうことや、キャリアや子育てへの機会がジェンダーを理由に制限されてしまうことは身近な問題である。

ジレンマに対する取り組み

文化相対主義のジレンマに対処するため、教育、政策、企業活動を通じた具体的な取り組みが世界的に行われている。

国際的な取り組み

グローバルな取り組みとしては、例えば国連は、2010年を「文化の和解のための国際年(International Year of the Rapprochement of Cultures)」とし、異文化間の相互理解を推進。相互理解と宗教間の対話は、文明間の対話と平和の文化にとって重要な側面を構成することを確認すると共に、宗教間・文化間の対話、寛容、理解および協力を促進するため、社会のあらゆる部門とレベルにおいて国際社会が取り組むよう呼びかけた。

国連教育科学文化機関ユネスコは、2005年の総会において「文化的表現の多様性の保護および促進に関する条約」を採択し、各国に文化多様性の尊重を促した。2020年1月時点で146の国および機関が批准している。

ドイツの取り組み

各国の取り組みとしては、ドイツにおける移民の社会統合政策が特に有名である。移民の社会統合とは、先進国をはじめとする移民の受け入れ国において、受け入れ社会と移民の双方が互いのアイデンティティや多様性を尊重しつつ、社会の構成員として共有文化を築いていくことを指す。

ドイツは1960年代から外国人労働者の受け入れを行っていたが、言語習得支援や社会制度の理解促進など永住化に備えた統合支援が欠けていたことが、後に問題視された。その後の支援においても、1980年代までは、移民に対してドイツ文化への同化を前提とするアプローチがとられていたため、移民の出身文化や宗教的アイデンティティが軽視され、統合が進まない要因となった。

これらの失敗を踏まえ、現在ドイツでは移民に対する言語教育や市民権教育を行い、ドイツの価値観や規範を理解してもらう一方で、移民の文化的アイデンティティも尊重する方針をとっている。

グーグルの取り組み

企業単位での取り組みとして、米国のグローバル企業グーグルでは、社員の多様性を重視しており、異文化理解の研修や社内のリソースグループ活動を通じて、相互理解を深める取り組みを行っている。

このように組織のサイズに関わらず、所属する人々の文化の多様性を理解し、共生していく努力が各所に見られる。文化相対主義のジレンマに対しては、一朝一夕に解決できる特効薬はない。文化の多様性を尊重し、それぞれの文化的背景に配慮しつつ建設的な対話を重ね、理解と協力を得ながら、共生していくために必要なグローバルな規範の普及を目指す必要がある。

まとめ

かつての欧米の植民地政策への反省として文化相対主義という概念は誕生した。グローバル化が進む中で、この考え方は広く支持を受け始め、多様性を支える重要な基盤ともなっていた。しかし、同じ地域や国の中でも格差が拡大し、コロナ禍などで社会が不安に覆われる事態が発生したことで、トランプ政権の誕生やブレグジットなど自文化中心主義に回帰する動きも世界各地で生まれている。

国や社会、個人的に不安や焦りがある際には、どうしても自身を保護するために「異なる存在」を確立させ、距離を置いたり排除することに注力してしまうのが、ヒトの性なのかもしれない。こういったことを理解して、文化相対主義的な観点から日々の判断や政治的な動きに目を向けてみると、世界がまた違う見え方になるはずだ。