はじめに|多様なジェンダーのあり方

本人が自認する自分のジェンダー(社会的な性)のことを、ジェンダー・アイデンティティと言う。

たとえば、女性として生まれ、自分は女性だと自認している人のジェンダー・アイデンティティは、「女性」となるが、女性として生まれ、自分は男性だと自認している人のジェンダー・アイデンティティは「男性」となる。

生まれたときの性別と、ジェンダー・アイデンティティが合致している人(つまり、女性として生まれ、女性だと自認する人、あるいは男性として生まれ、男性だと自認する人)のことは、シス・ジェンダーと呼ばれる。

これまでの歴史上、長い間、シス・ジェンダーがマジョリティであり、それ以外の人たちの存在は見過ごされてきたが、近年、トランスジェンダーやノンバイナリーという、「生まれたときに割り当てられた性別と、ジェンダーアイデンティティが合致しない人」に対する注目度が高まっている。

しかし、トランスジェンダー(生まれたときに割り当てられた性別と、ジェンダーアイデンティティが合致しない人)の認知度が高まる一方、ノンバイナリーについては、「言葉は耳にしたことがあるが、いまいちよくわかっていない」人は多いようだ。

今回は、言葉は広まりつつあるものの、その意味があまり知られていない、ノンバイナリーとはなにか、を解説していく。

意味|ノンバイナリーとは?トランスジェンダーとの違いは?

ノンバイナリーとは、「女性」「男性」、そのどちらにも固定されないジェンダーアイデンティティのことだ。つまり、ノンバイナリーは「私は、女性でも、男性でもない(ときがある)」と自認すること、だと考えればよいだろう。

トランスジェンダーの場合は、「男性として生まれたけれど、自分は女性」「女性として生まれたけれど、自分は男性」と、割り当てられた性とは違った性を自認するが、ノンバイナリーの場合は、男女二元論(女性と男性ははっきりと分けられており、その境界が揺らぐことはないという考え方)的な枠組みから外れたジェンダーアイデンティティを持つことになる。

ノンバイナリーを理解するために知っておきたいワード「ジェンダーフルイド」

ノンバイナリーという用語は広範な概念を含んでいるため、どういったジェンダー・アイデンティティを持つかは、人によって異なる。

たとえば、ノンバイナリーの人のなかには、「ジェンダーフルイド」を自認する人がいる。ジェンダーフルイドとは、ときどき自分は女性だと感じたり、男性だと感じたり、女性でも男性でもないニュートラルな状態だと感じたり、時と場合によってジェンダー・アイデンティティが移り変わることを指す。

一方、終始一貫して、「自分は女性でも男性でもない」と自認するケースもあり、一口にノンバイナリーといっても、個別のケースで、ジェンダー・アイデンティティの在り方には違いがあるのだ。

問題点|ノンバイナリーの人々が社会のなかで被る不利益とは

ノンバイナリーは、まだ認知度が低いため、社会で生きていく際に様々な不利益を被るケースがある。

多くの社会制度や法律、文化が、性別を女性と男性しかないもの、と規定しているため、ノンバイナリーの人々は日常生活で様々な困難を経験しているのだ。

書類上の性別を女性か男性に決めなければならない

たとえば、パスポートを取得する際、ノンバイナリーの人は自分が女性でも男性でもないと自認していても、強制的にいずれかの性を選ばなければならない。様々なアンケートなども、女性・男性のどちらかを選ばせるものが多い。

近年、どちらでもない、という項目や無回答を選べるところも増えてきているが、公的な書類の場合、大半がどちらかの性別を選ばなければならない。これは、ノンバイナリーの人にとって、ストレスとなる。

たとえば、アメリカでは、パスポートを発行する際、女性を意味する「F」でも男性を意味する「M」でもない「X」というジェンダーマーカーをパスポートやIDカードに使用できる法律が数年前に整備された。パスポートで「X」を選ぶ際に、証明書などは必要ない。自己申告で選ぶことができるのだ。

「個々人のジェンダー・アイデンティティを尊重するべき」という認識が社会全体に広まったアメリカだからこそ、「パスポートの性別欄は自己申告」が常識となりえたわけだが、日本では、「個々人のジェンダー・アイデンティティを尊重すべき」という認識が醸成されていないため、公的な書類の性別欄を自己申告で選ぶことはできない。

親しい人にも自分のアイデンティティを明かせない

日本では、「ジェンダー・アイデンティティ」という概念の認知度が低く、「性別は生まれる前から決まっているものであり、女性か男性どちらかに分けられるもの」と認識している人が多数派だ。

それゆえ、ノンバイナリーの人は、社会で生きていくために、自身のジェンダー・アイデンティティを偽って生きなければならなくなる。女性でも男性でもないと自認しながらも、女性として、あるいは男性として就職したり、結婚したりする人も少なくない。

2017年にイギリスで行われた調査によると、ノンバイナリーのうち24%は家族の誰にもノンバイナリーであることを打ち明けていないという。親しい人や、家族にも、自分のアイデンティティを偽らなければならないことは、大きなストレスとなるだろう。

ノンバイナリーの人たちを尊重するためにできること

続いて、ノンバイナリーの人たちを尊重するためにできることを解説していく。

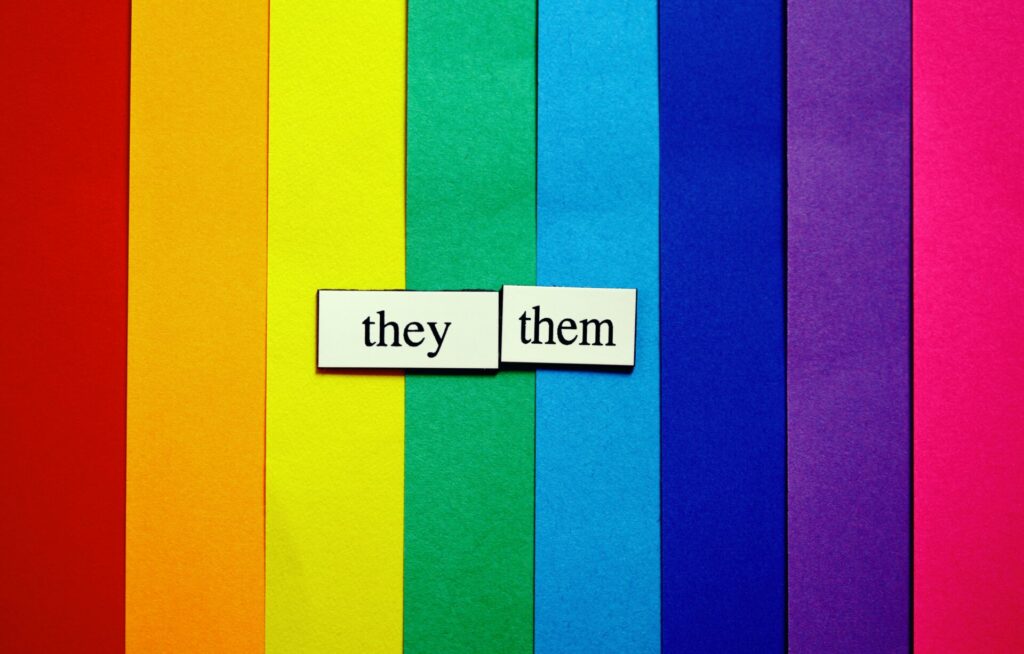

本人が希望しない代名詞は使わない

英語圏では、ノンバイナリーの人はsheやheではなくtheyという代名詞で表現されることを望む人が多い。ノンバイナリーの人をtheyと呼ぶことに否定的な人のなかには、「theyは文法的に間違っているから使いたくない」と言う人がいるが、焦点はそこではない。問題の本質は、文法ではなく、自律性だ。

「theyは文法的に間違っているので、私は○○さんをheあるいはsheと呼びます」という態度は、「○○さんの呼ばれ方は本人が決める資格がない。私が決める」と言っているようなものであり、本人の自律性を否定することになる。

一方、「相手が呼ばれたくない呼称では呼ばない」という態度は、ノンバイナリーの人たちの自律性を尊重する行為と言えるだろう。

性別を限定しない言葉遣いを心がける

前述したように、ノンバイナリーの人の多くは、自分がノンバイナリーであることを公表していない。あなたの身近にも気づいていないだけで、ノンバイナリーの人がいるかもしれないのだ。

不用意な言葉で相手を傷つけてしまわないためには、性別に関わらない言葉を使うように心がけた方がよいだろう。たとえば、看護婦ではなく看護師を使う、といった性別に関係のない言葉(ジェンダー・ニュートラルな言葉)をチョイスするだけでも、多様な性自認を認める一歩になりうる。

さいごに|ジェンダー・アイデンティティのあり方は、ひとつではない

2015年にアメリカで行われた調査によると、ノンバイナリーの人のうち、医療従事者やカウンセラーにノンバイナリーであることを公表している割合は、たった52%だった。ジェンダー・アイデンティティに関する議論が日本よりも進んでいるアメリカですら、半数の人が医療従事者にノンバイナリーであることを公表できないという現状がある。

ノンバイナリーである、と公表することには社会的なスティグマがつきまとう。奇異な目で見られたり、差別されたりすることもある。そういったトラウマを癒そうとカウンセリングを受けたとしても、そこでもノンバイナリーであることを公表できなければ、傷を癒すことが難しくなるだろう。

ノンバイナリーを公表できない背景には、「ノンバイナリーとはなにか、よくわからない」人が多い、という現状がある。様々なジェンダー・アイデンティティを持つ人が生きやすい社会にしていくためには、まずは「多様なジェンダー・アイデンティティのあり方がある」という現状について個々人が学びを深める必要があるだろう。

参考文献

エリス・ヤング, 上田勢子. 『ノンバイナリーがわかる本: heでもsheでもないtheyたちのこと』. 明石書店, 2021年

関連記事

新着記事