拡大生産者責任(EPR)とは

拡大生産者責任(Extended Producer Responsibility:EPR)とは、環境負荷の観点で生産者の製品に関する責任が、製品の製造や使用段階だけでなく、廃棄やリサイクル段階にまで拡大するという考え方である。2001年に、経済協力開発機構(OECD)が拡大生産者責任に関するガイダンスマニュアルを発表したことで、世界的に認知されるようになった。

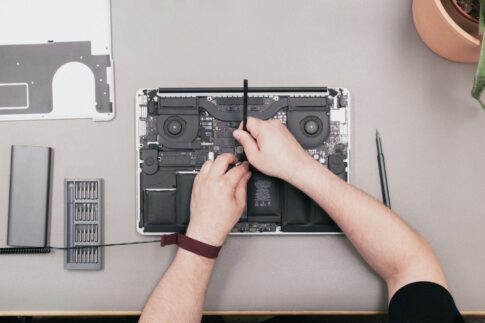

これまで地方自治体が担ってきた製品のリサイクルに対しての責任を生産者に委ねることで、生産者は製品のリサイクル費用を低減させる取り組みを行わなければならない。生産者が、製品の廃棄・リサイクルに関するコストを抑えるための新しい製品設計やリサイクルの仕組みの整備を行うことで、製品の長寿化やリサイクル率の向上につながり、環境に対する負荷を軽減させることが期待される。

制度が生まれた背景

1950年代以降、世界人口の急激な増加や中間所得層の増加に伴って、消費される物の量も急増し、莫大な廃棄物が排出されるようになった。また、現代社会は、大量生産・大量消費・大量廃棄を前提として市場が形成されており、経済発展と廃棄物の増加は切り離せないものになってしまっている。こうした廃棄物の増加は、環境汚染や資源の枯渇、焼却によるエネルギー消費など、多くの問題を引き起こす。

このような問題を受けて、限りある資源を有効に循環させることで、廃棄物を削減しようとする動きが先進国を中心に出てきた。当初は、リサイクルなど製品の使用後に焦点を当てた取り組みが多かったが、徐々に設計・生産段階でも環境配慮を促すような法整備が実施されていくことになる。生産者が、製品の廃棄・リサイクル段階まで責任をもつことを求めるこのような動きが「拡大生産者責任」という言葉で定義づけられることになる。

拡大生産者責任の事例

拡大生産者責任の推進に向けて、日本や世界ではさまざまな取り組みが実施されている。以下、日本と欧州における法整備などの事例について紹介する。

日本の事例

日本では、これまでも拡大生産者責任に関するさまざまな法律が制定されてきた。

1995年に制定、1997年に本格的に施行された「容器包装リサイクル法」は、消費者への分別ルールの提示、生産者への容器包装に関するリサイクルの義務化などを盛り込んでいる。この法案の特徴は、消費者、市町村、事業者にそれぞれ役割を与えたことだ。これにより、当時家庭ごみの6割を占めていた「容器包装(PETボトル、レジ袋など)」のリサイクルを促進することを目指した。

また、2001年に施行された「家電リサイクル法」では、廃棄された家電製品に含まれる有用なガラス・金属資源のリサイクルに関して焦点を当てている。この法律によって、消費者は廃棄家電への運搬・リサイクル料金の支払い、生産者は引き取り義務、小売業者は生産者への廃棄家電の引き渡しが義務となるなど、消費者・生産者・小売業者のリサイクルに関する責任がそれぞれ拡大された。

さらに、2022年には「プラスチック資源循環法」が施行された。この法律では3R(Reduce・Reuse ・Recycle)に加えて、「Renewable(再生化)」の取り組みが盛り込まれている。プラスチック製品の設計の見直し、使い捨てプラスチックの変革などによって循環経済(サーキュラーエコノミー)を推進することを目標とする。

このように、リサイクルに関する生産者の責任を拡大する取り組みが継続的に実施されている。

欧州の事例

欧州では、拡大生産者責任の規則に従い、2025年1月までに衣類の分別回収を開始することが義務付けられた。対象となる品目には、一般消費者向けの衣類、ブランケット、ベッドリネン、カーテン、靴などが含まれている。消費者による分別回収だけではなく、事業者も回収・分別システムの構築、リサイクルや廃棄にかかる費用の負担などが求められる。これにより、これまで焼却による処分が7割以上を占めていた繊維廃棄物のリサイクル率向上が期待される。

また食品ロス対策として、2030年までに2020年比で、食品の加工・製造段階で出る廃棄物の10%減、小売、外食産業、消費者が出す廃棄物を合計で1人当たり30%減という数値目標を加盟国に課している。

拡大生産者責任のメリット

環境への配慮だけでなく、生産者の製品設計段階におけるデザインにも焦点を当てている拡大生産者責任(EPR)には多くのメリットがある。

廃棄物処理費用を抑えることができる

従来の廃棄物処理は、地方自治体や行政機関が担当していたが、廃棄物の増加に伴い、自治体は処理費用に関わる税金を多く捻出しなければならない状況になり、財政を圧迫するケースも増えた。

拡大生産者責任に関する各種法律により、廃棄物処理を担う自治体だけでなく生産者が製品のライフサイクル全体を通して環境に配慮することが求められることとなる。その結果、リサイクルできる製品の流通が促進され、自治体の廃棄物処理に関わる経済的な負担が減ることにもつながる。

資源を循環させる仕組みができる

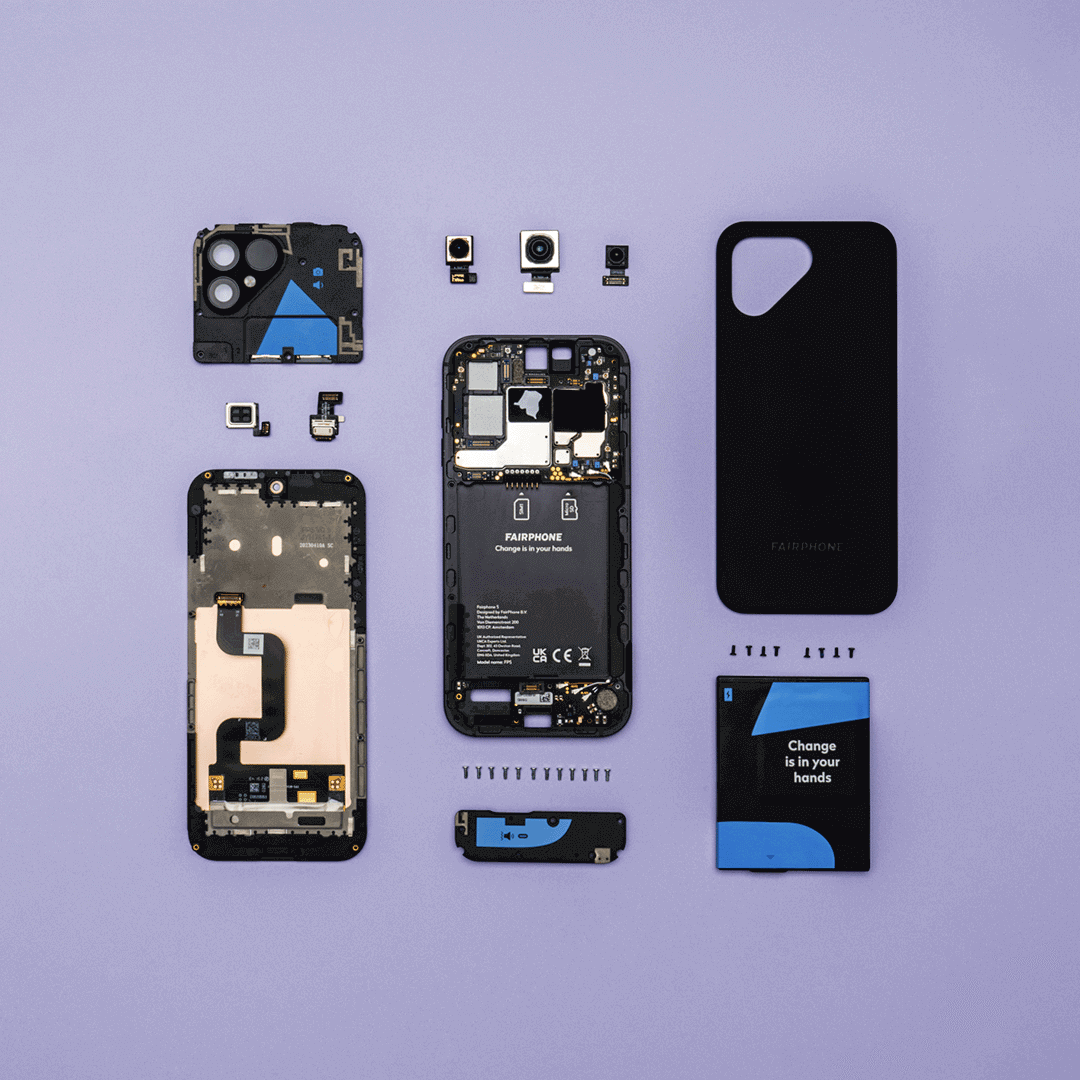

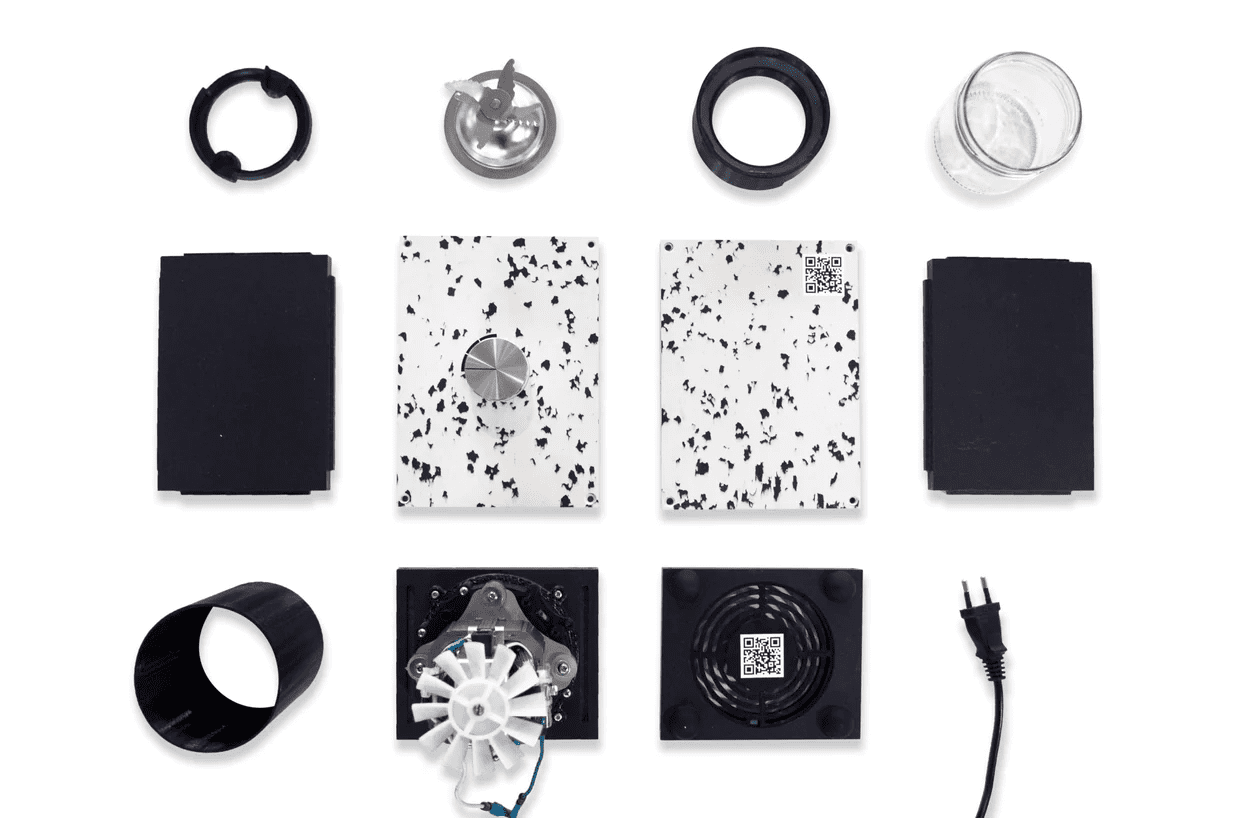

拡大生産者責任の普及によって、生産者は商品の設計段階において環境に配慮したデザインをする必要がある。そのため、生産者は製品に投入する資源の最小化と、再利用できる部分の最大化を行うようになる。これにより、生産の時点から資源を循環させる仕組みを活性化することができるのだ。さらに、分別・回収の効率化も同時に求められることも、製品のリサイクル率向上に貢献する。

企業イメージが向上する

地球温暖化などの環境問題が次々に露呈する中、企業による環境配慮の取り組みが先進国を中心にますます求められている。環境汚染を引き起こすようなビジネスには人々からの指摘が容赦なく入る一方で、環境に配慮した製品や仕組みづくりを企業側が行うことで、企業イメージを向上することにつながることもある。昨今は、ビジネスにおいても環境配慮を意識した取り組みは重要な要素となっており、企業イメージだけでなく業績の面にも強く関与する。

拡大生産者責任の課題・問題点

資源循環多くのメリットがある拡大生産者責任だが、同時に見直していくべき課題と問題点も存在している。特に、法制度の課題、先進国と途上国の差などが言及されている。

制度設計の課題

環境法などを設計する段階において、具体的な規則や言葉の定義が必要不可欠である。加えて、違反者を罰則するための枠組みを制定するには、行政だけでなく企業や市民の理解も非常に大切だ。

しかし一口に拡大生産者責任と言っても、国ごとに違った制度が存在しているため、法規制の整合性を取ることは多くの政治家や科学者を悩ませている部分でもある。また、法を順守した人と破った人をどのような基準で区別するのかも難しい。監視や罰則を強化しすぎると、新しい事業や新規の商品開発の妨げとなり、人々からの支持もなくなってしまうのだ。

そのため拡大生産者責任(EPR)に関連した法規制を施行する場合、万人が理解できるような枠組みを作る必要がある。また、経済発展を大きく妨げるような規則では、企業のインセンティブがそがれることで取り組みが継続しづらくなってしまうため、その塩梅を取り決めていくことが、今後の課題となる。

途上国での制度の運用

発展途上国では、環境法関連の規制が緩い場合が多く、先進国から廃棄物が流れ込んでしまう事態が起きていている。日本では、他国に輸出した大量の廃棄物を「リサイクル」としてカウントしており、リサイクル率を実際よりも水増ししていることが指摘されている。このように、他国に送り込まれる廃棄物をどのようにしてどこまで責任をもつのか、また、先進国内での規制強化を受けて途上国により多くの廃棄物が流れ込むことをどのようにして防ぐかということが課題としてあげられる。

今後の展望

資源を循環させ、環境への負荷を軽減させるための一つの有効な対策として、拡大生産者責任という考え方は広く普及し始めた。国や地域によってそれぞれ法体系や対象品目は異なるが、生産段階からリサイクル・廃棄に関して考えるという点ではどれも一致している。

今後は、より多くの生産者が製品のライフサイクル全体に責任を持つことが求められるだろう。私たち消費者も、「どのように捨てるのが環境にいいのか」「どのようにしてリサイクルすればいいのか」ということだけでなく、「この製品はリサイクルがしやすい物なのか」という購入段階での検討も念頭に置くことが重要となるだろう。

Edited by k.fukuda

参考サイト

第3節 循環型社会の形成に向けた法制度の施行状況|環境省

拡大生産者責任関係の法制度について

Extended Producer Responsibility – OECD

GACERE_Circular Economy and Extended Producer Responsibility_webinar report.pdf (unido.org)

Circular economy for textiles (europa.eu)

本記事は、特集「電子ゴミ問題の解決策」に収録されている。世界各地で進む電子ゴミの課題と、その先にある持続可能な仕組みを探った。ほかの記事もあわせて、より多角的な視点を見つけよう。

特集|電子ゴミ問題の解決策

私たちの暮らしを支える電子機器。

その裏で、限りある金属資源が静かに失われている。

世界でリサイクルされる電子廃棄物は、わずか22%。

このままでいいのか。

企業の責任、国際的なルール、そして私たち一人ひとりの選択。世界と日本の動きを追いながら、電子ゴミ問題の解決策を探る。

k.fukuda

大学で国際コミュニケーション学を専攻。これまで世界60か国をバックパッカーとして旅してきた。多様な価値観や考え方に触れ、固定観念を持たないように心がけている。関心のあるテーマは、ウェルビーイング、地方創生、多様性、食。趣味は、旅、サッカー観戦、読書、ウクレレ。( この人が書いた記事の一覧 )