トランジションデザインとは

トランジションデザインとは、持続可能な未来に向けたトランジション(移行)の道のりをデザイン(設計)していくこと。この概念は、2015年にアメリカにある「カーネギーメロン大学デザイン学部」の3人の教授によって提唱された。

つまり、気候変動や資源枯渇など21世紀の社会が直面する地球規模かつ複雑に絡み合う厄介な問題の改善に取り組むことで、大きな変革を生みだし、持続可能な未来へシフトさせることを目的としたアプローチ(行動)のことである。「プロセス」ではなく「アプローチ」と呼ばれる理由は、トランジションデザインでは、場所や文化に応じてさまざまなツールや方法論を使い分ける必要があり、テンプレート化された手法が存在しないからだ。

トランジションデザインを理解するための考え方

トランジションデザインは多様な視点から物事を見る必要がある。そのため、ここでは理論を理解するために必要な考え方を説明していく。

厄介な問題の改善に努める

先ほど、トランジションデザインは地球規模の「厄介な問題」の改善に取り組むと述べた。世の中の問題は、以下の3種類の定義で分けられ、トランジションデザインでは3つ目の「Wicked(厄介な問題)」のような複雑な問題に対して積極的に取り組みを行う。

- Well-defined(よく定義された問題)

定義がはっきりしており、解が一意に定まる問題。たとえば、数学における連立方程式のようにAの解はBだと答えられる問題。 - Ill-defined(あまりよく定義されていない問題)

定義があいまいで、複数の解が存在する問題。たとえば、Aの問題を解くにしてもさまざまな答えがあるようなもの。 - Wicked(厄介な問題)

定義されておらず、解決の過程で問題の全体像が明確になるような、複雑で困難な問題。社会のさまざまな物事と連鎖的につながっている。たとえば、生物多様性の喪失問題においては「自然から人々が離れている」「急速な産業発展」など、複数の要因が連鎖して生物多様性に絡み合っている。

トランジションデザインでは、個別の解決策だけでは十分な効果を発揮しないような複雑な課題に対して対応するのが特徴だ。

問題に対してシステムレベルで介入する

トランジションデザインにおいて重要視されるポイントは「システムレベルでの変革」が求められることだ。ここでいうシステムとは、教育、政治、技術、経済など私たちの生活に関わるあらゆる社会システムを指す。

トランジションデザインを考えるにあたって用いられるシステムとしては「マルチレベルパースペクティブ(以下、MLP)」と呼ばれるものがある。MLPとは、社会的な変革を理解するための枠組みで、以下の3つの異なるレベルで構成される。

- ニッチ:持続可能な社会にするための新しい技術やアイデア

- 社会技術レジーム:これまで普通とされてきたルールや習慣

- ランドスケープ:地理、気候、政治などの背景にある大きな要因

MLPの考え方では、ニッチ(アイデア)が生まれたとしても、社会技術レジーム(習慣)の壁を超えられず、ランドスケープ(厄介な問題)を解決できないことがある。しかし、影響力の大きいランドスケープが現れると社会技術レジームが崩れ、ニッチなアイデアが取り入れられやすくなる。このように、この枠組みではそれぞれのレベルは相互に作用しあう。

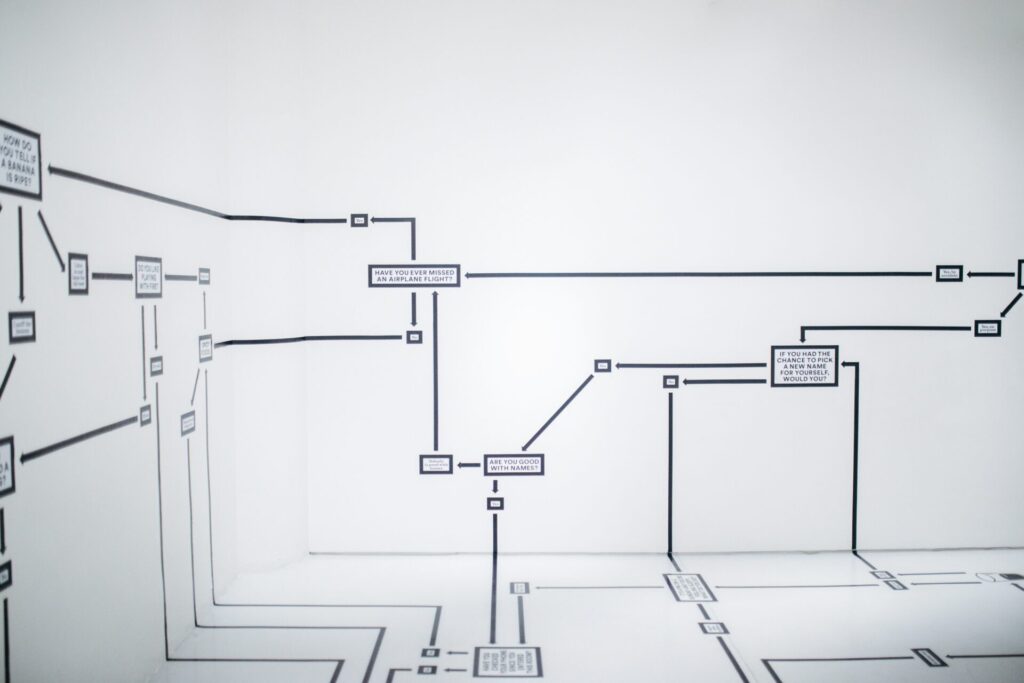

具体例として「新型コロナの流行」を用いて説明すると、以下の図のようになる。

これまでは、新しい検査技術や薬の開発(ニッチ)は、既存の習慣など(社会技術レジーム)に阻まれてなかなか社会の中に取り込まれづらかった。しかし、新型コロナによって社会の状況(ランドスケープ)に変化が生じたことで、PCR検査技術の改良や新薬の開発(ニッチ)が、政府の検査方法や治療戦力(社会技術レジーム)に取り入れられやすくなった。

このように、ランドスケープから社会技術レジームに圧力がかかることで、システムレベルでの介入ができるようになる。トランジションデザインにおいても社会が既存のものの見方を変えられるかが厄介な問題の改善につながるため、どのように変革を起こせるかが注目される。

厄介な問題には複数の小さな問題が関連している

トランジションデザインにおいて取り組む厄介な問題は、たった一つの問題を指すわけではなく、さまざまな小さな問題が絡み合った大きな問題だと考える必要がある。たとえば、地球規模の課題である「水不足」にかかわる問題は人口増加だけではない。水源の破壊や地球温暖化による干ばつ、都市化などさまざまな問題が絡み合っているのだ。そのため、システムレベルで厄介な問題の解決を進めることは、複数の問題に同時に取り組んでいることになる。

長い目で見る必要がある

トランジションデザインにおいては、厄介な問題が厄介になるまでには、数十年以上の時間を要し、解決に向けて移行するにも数十年かかる可能性が高いといわれている。そのため、問題が過去からどのように発展してきたかを理解し、何を目指して移行していきたいのか考えなければならない。過去、現在、未来のすべての時間軸を考えてデザインする必要があるのだ。

トランジションデザインの進め方

ここからは、トランジションデザインをどう進めるかを説明する。

トランジションデザインには、移行フレームワークと呼ばれる、持続可能で公平な未来に向けた変革を促進するための包括的なアプローチが使用される。このフレームワークでは「移行のビジョン」「変革の理論」「姿勢と心構え」「新しいデザイン手法」の4つの相互に関連する領域を統合して移行を進めていく。

- 移行のビジョン

どのような持続的な未来を描いていくかというビジョンを考え、現状の共通理解を得る領域である。まったく新しいアイデアを思い描くためのパートであり、この段階では未確定な推測にとどまる。 - 変革の理論

変革理論では、現在の社会システムをどのように変化させ、その変化によってどうビジョンを実現させるかに焦点を当てて考える。 - 姿勢と心構え

トランジションデザインでは、巻き込んでいく人の姿勢と心構えを変える必要がある。そのため、この領域では、これまでの姿勢を内省し、前向きな変化のプロセスの一環として、考え方や価値観を変える。 - 新しいデザイン手法

新しいデザイン手法では、上の3つの領域を通して問題に対してどんな介入点があるかを探る。このプロセスには何年もかかり、場合によっては何十年もかかることがある。

このように、4つの領域を統合して状況に応じたデザインを行うことで、持続可能な社会づくりを目指していく。

トランジションデザイナーが重要な役割を果たす

トランジションデザインを進める上で重要な役割を果たすのが「トランジションデザイナー」である。彼らは、トランジションデザインをおもに推進していく人々で、おもに以下の3つの分野で活躍する。

●未来や「まだ見ぬもの」についてのアイデアやビジョンを生み出す

●地域のコミュニティや組織による取り組みを増幅させる

●複数の領域にまたがる学際的なチームを組み、ビジョンに根ざした新しく革新的な解決策をデザインする

トランジションデザインは、特定の原因を突き止めて解決する従来の問題解決方法とは大きく異なるアプローチである。そのため、トランジションデザイナーにおいては、自分を変革の主体だと考え、厄介な問題を見抜き、複雑な物事を同時に考えていく必要がある。

トランジションデザイナーは、先導をきって解決策を提示する従来のデザイナーとは異なる。ファシリテーターのような役割を持ち、説得力のあるビジョンをつくり人々の共感を得たあと、これまで直接関わってこなかったステークホルダーたちと協力して未来を作っていく必要がある。そのため、さまざまなシステムに関して専門性があり、フロントランナーとして走れるデザイナーを集めることが重要だ。

このように、トランディションデザインは途中で変更や修正をしながら参加型で進められる。

トランジションデザインの活用事例:ロフトワークの人材教育プログラム

デザイン制作サービスを提供する「株式会社ロフトワーク」では、経済産業省の「大企業等人材による新規事業創造促進事業」の一環として「Transition Leaders Program」と呼ばれる人材教育プログラムを開催した。これは、長期的なビジョンを描き、社内外のステークホルダーとの協働を通じて実装につなげられるような「次世代のリーダーの育成」がテーマであった。そして、参加者が社会の変革を起こすような新たな事業構想を生み出せるよう支援する目的で実施された。

プログラムでは、さまざまな企業から約30名が集まり、約2か月にわたり多彩な講師陣による8回の講義とワークが実施された。トランジションデザインを用いて、社会と企業の共生のビジョンを描く「未来構想力」と、生活者起点で事業を生みだす「事業構想力」を学び、発表や展示が行われ、充実したプログラムとして終了した。一方、トランジションデザインは新しい考え方でもあったため「成功事例が少なく具体的なメリットを伝えづらい」「長期間の取り組みとなるため、迅速な経済効果を求める組織では受け入れられない」などの課題も見つかった。

まとめ

地球温暖化や生物多様性の喪失、格差拡大、紛争など、多くの問題に悩まされる現代において、これらの複雑に絡み合う厄介な環境・社会問題に取り組み、持続可能な未来への移行をデザインする革新的なアプローチが必要とされる。そのためには、問題をさまざまな視点から考え、システムレベルでの変革を促さなくてはならない。

環境問題や社会問題への取り組みを進めることが企業の責務として認識され始めてきたなか、今後より多くの企業や組織がトランジションデザインを用いて持続可能な社会の実現に向けた取り組みを行うようになると予想される。一方、具体的な成功事例は現段階では少なく、問題解決には長い年月がかかることが課題とされる。

持続可能な世界に向けて、効果が表れるまで長期的に取り組みを継続していくためには、トランジションデザインの担い手だけでなく、より多くの人と世の中の課題やそれに対してアプローチする情熱をシェアすることが重要となるだろう。

【参考記事】

Transition Design Seminer 2024

トランジションリーダーズプログラム|経済産業省

トランジションデザインとは何か? 理論と実践から紐解く|ロフトワーク

社会の価値観を変える「トランジションデザイン」|多摩美術大学

関連記事

まだ表示できる投稿がありません。

新着記事