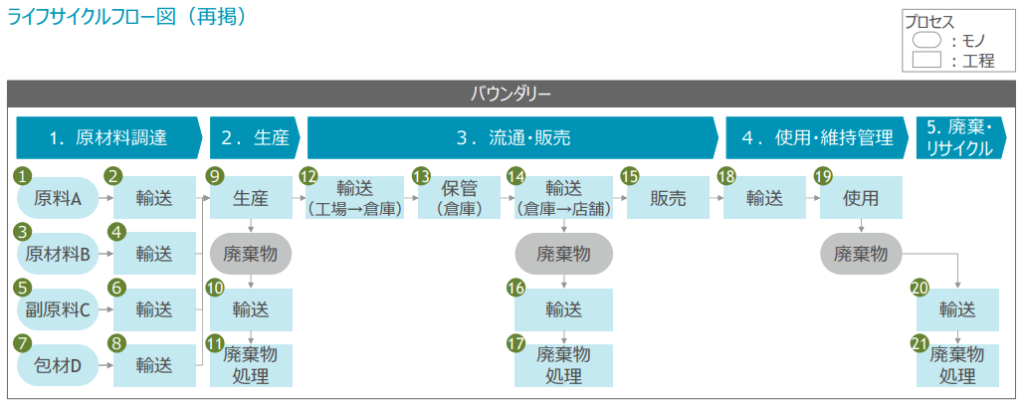

カーボンフットプリント(CFP)とは

カーボンフットプリント(CFP)とは、Carbon Footprint of Productsの略称である。これは、ある商品やサービスの原材料調達から廃棄・リサイクルされるまでのライフサイクルの各過程で排出される温室効果ガスの排出量をCO2に換算し、分かりやすく数値として表示する仕組みのことをいう。

カーボンフットプリントは、事業者と消費者の双方にとってメリットをもたらすものだ。事業者は、近年地球温暖化対策として企業間で協力しサプライチェーン全体で温室効果ガスを削減することを求められるが、カーボンフットプリントはその際の目安の指標となる。また消費者は可視化された情報を見ることで、CO2削減という社会問題を自分事として意識するようになり、低炭素な商品やサービスを選択する際の参考にすることができる。

エコロジカルフットプリントとの違い

カーボンフットプリントと似た言葉に、「エコロジカルフットプリント」というものがある。この二つはどちらも、商品やサービスのライフサイクルにおける環境負荷を可視化したものであるが、その違いは評価の対象である。

簡単に言えば、エコロジカルフットプリントは地球上で消費する総資源を対象にしているのに対し、カーボンフットプリントは二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスのみを対象としている点が異なっている。

注目されている背景

カーボンフットプリントが注目されるようになった理由は、地球温暖化およびそれに起因する気候変動が、全世界において喫緊の課題であることだ。海面上昇によって海路や沿岸部に影響が出るだけでなく、近年大型化する台風やハリケーン、年々上昇する気温、山火事など、温暖化が及ぼす自然災害への影響は、世界各地で甚大なものとなっている。

このことから温暖化を食い止めることが何より重要とされ、各国政府が一丸となって取り組むべき課題として認識されている。温暖化対策には温室効果ガスの削減が必要不可欠であるため、パリ合意で策定された法令には、2050年までにカーボンニュートラル(脱炭素社会)を達成することが目標として立てられている。

普段の生活では意識しづらいCO2排出量を、カーボンフットプリントという具体的な数値を目にすることで、政府、企業・団体、消費者すべての人がこの問題について社会的な責任を持つことが期待されている。

カーボンフットプリントの計算方法

カーボンフットプリントの算定は、以下の段階を踏んで行われる。

1.PCRの策定および認定

PCRとは、カーボンフットプリント算定におけるルールのこと。CO2排出量を計算するにあたり、まずはどんな情報や方法が有効かを確認する必要がある。PCRは製品やサービスごとに策定し、認定を受けなければならない。

2.各工程ごとに計算

ライフサイクルのどの工程で温室効果ガスの排出量が多いかを特定し、各工程ごとに計算する。計算式は、原単位(排出源ごとの単位量における温室効果ガス排出量)×活動量(排出源ごとの温室効果ガス発生回数、重量)となる。その後、計算した排出量をCO2換算し、足し合わせる。

3.全行程を合算

各工程ごとに計算したCO2排出量を合算したものが、その製品・サービスのカーボンフットプリントとなる。その後、これらの計算が適切に行われたかどうかを確認したうえで報告。第三者による検証に合格した後、登録・公開申請を行い、それが受理されるとCFP宣言(カーボンフットプリントに関する情報)が公開され、製品やサービスにCFPマークを貼付することができる。このCFPマークとは、CO2の排出量が分かるように数値を表記したマークのことである。

では、一例としてリンゴ1kgあたりの算定例を見てみよう。

原材料調達、生産、流通・販売、使用・維持管理、廃棄・リサイクルの各段階で発生する温室効果ガスの種類と量を調べ、CO2に換算する。メタン1kgあたり25kg、一酸化二窒素1kgあたり298kg、フロンといったCO2以外の温室効果ガスも合算する。この結果、産地や種類によって異なるが、一般的に青森県産のリンゴ1kgあたりは0.32kg-CO2と算定されている。

カーボンフットプリントの課題

カーボンフットプリントの一番の問題点は、数値が不確かなものであることだ。その重要性や必要性は認識されているものの、算定に係る共通のルールが存在しないため、本当にすべての温室効果ガス排出量を算出できているのかという疑問点も指摘されている。

また、カーボンフットプリントの算定には膨大な時間とコストがかかることも懸念事項である。カーボンフットプリント自体、消費者に浸透しているとは言い難く、大きな費用対効果は保証できない。サプライチェーン全体のデータ収集や分析、開示などの費用をすべて企業が担わなければならず、時間・コストともにその負担はかなり大きなものとなる。そのためインセンティブをつくるなど、企業が積極的に取り組めるような体制づくりが望まれる。

政府による取り組み

温暖化対策が急がれる中、各国の政府による取り組みは盛んに行われている。ここでは我が国と、環境先進国であるEUについてご紹介しよう。

日本の動き

日本では、経済産業省と環境省により「カーボンフットプリント実践ガイド」が作成された。サプライチェーン全体でCO2削減に取り組むことを目指し、「算定」「表示・開示」「削減対策の実施」の各項目において具体的な方法を記載している。

また、2009年から2011年に経済産業省の主導で実施された「カーボンフットプリント制度試行事業」の終了後、運営を民間に移したCFPコミュニケーションプログラムが実施されている。このプログラムでは企業が算定したCO2の数値を記載する「CFPマーク」を表示し消費者との間で情報を共有することで、ともに低炭素社会に意識を向けることを目的としている。

EUの動き

EUでは多くの製品にカーボンフットプリントが表示されており、一部のカテゴリーでは義務化が検討されているほど活用されている。

法規制にも先進的なものが多く、その一つに2026年1月1日からの本格適用を目指す「炭素国境調整メカニズム規則」がある。これは、EU域外からの輸入において特定製品(セメント、肥料、電気、鉄鋼、水素、アルミニウム)に関税が課される法令である。またEUに輸入する企業は、製造過程で排出される温室効果ガスの排出量を四半期ごとに提出しなければならない。

その他、2023年8月17日に施行された「EUバッテリー規則」という法令がある。これはバッテリー製品のライフサイクルについて規定されたもので、事業者ごとにバッテリーの製造・廃棄時のカーボンフットプリントの表示が義務づけられていることが特徴だ。対象となる製品は自動車用、産業用、携帯型など、EU域内で製造されたすべてのバッテリーである。ただし、使用時における排出量は含まなくても良いことになっている。

企業の取り組み事例

政府が主体となった事業が進められる中、日本および世界の各企業でもカーボンフットプリントへの取り組みが増えはじめている。ここでは特にCO2排出量が高いとされるファッション業界での取り組み事例をご紹介しよう。

ユナイテッドアローズ

国内外でセレクトショップを多数展開するユナイテッドアローズ(本社:東京都渋谷区)では、「SARROWS」というサステナビリティ活動を行っている。2020年4月に5つのテーマと16のマテリアリティ(重要課題)、同年8月には、2030年に向けた3つの活動目標「Circularity(循環するファッション)」「Carbon Neutrality(カーボンニュートラルな世界へ)」「Humanity(健やかに働く、暮らす)」、およびこれらに紐づいた数値目標を設定し、持続可能な社会の実現を目指している。

カーボンフットプリントに係る取り組みとしては、2022年に環境省が実施した「製品・サービスのカーボンフットプリントに係るモデル事業」に参加。「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」のカットソー1品番についてCFP算定を行い、結果および今後の施策について公表した。また、この結果を示した店頭POPを設置することで、消費者が環境問題に関する意識を持つきっかけを与えている。

ALLbirds

アメリカに本社を置くALLbirdsは、靴のデザインおよび販売を行っているベンチャー企業だ。サステナビリティな素材にこだわっていることが特徴で、競争率の高いスニーカー市場へ参入し、わずか2年で100万足を売り上げた。

2019年にはカーボンニュートラルを達成し、2020年4月にファッションブランドとしては世界初の試みである、全製品へのカーボンフットプリント表示を発表。また新商品については、必ず環境負荷が下がるような商品設計を行っている。物流パートナーや倉庫業者にも、環境に配慮された建物に関するLEED認証を受けた企業を選んでおり、サプライチェーン全体で取り組みを推進しようとする姿勢が見られる。

結果としてカーボンフットプリントが削減されただけでなく、消費者やメディアからの問い合わせが増加。特に環境意識が高いとされる20~30代からの注目も集めるようになった。

日常でカーボンフットプリントを削減するには

カーボンフットプリントを削減するにあたって、以下のように個人でも行える取り組みがいくつもある。

- 肉類を減らすために代替肉や魚類に切り替え、野菜中心の食生活にする

- スナック菓子、ジュース、アルコール、タバコの摂取を控える

- 地元でとれた旬の野菜や果物を選択する

- 自宅に太陽光発電を設置する、調理器をIHに切り替える

- 住宅を建てる際は、ライフサイクルカーボンマイナス住宅やゼロエネルギー住宅を選択する

- 自宅で冷暖房を使用する際は.、省エネのエアコンのみにする

- マイカーを購入する際は、電気自動車やPHVE車を選択し、充電は再生可能エネルギーで行う

- 都市部など公共交通機関が発展している場所では、自家用車は使用しない

- 長期休暇を、飛行機を使わない近場や国内で過ごす

- モノや服を大切にし、長く使用、着用できるものを選択する

まとめ

日本では、カーボンフットプリントという言葉の認知度はまだまだ低く、表示された製品やサービスが少ないのが現状だ。しかし、ますます悪化する温暖化の影響を食い止めるためには、より多くの理解が必要となってくる。

カーボンフットプリントを目にしたとき、ただ数値を見るのでなく、消費者は、企業がなぜカーボンフットプリントを表示しているのか、そして企業も改めて表示することの意味を考えることが重要である。つまり、カーボンフットプリントを削減するためには、消費者、企業そして自治体が一丸となって取り組み、ただの”環境配慮ショー”で終わらせることがないようにしなくてはならない。

カーボンフットプリントを消費行動において活用し、まずはいま自分ができる行動から少しずつ取り入れることで、だんだんと自らの選択が地球を持続可能なものに変えていくという意識をもつことができるかもしれない。

Edited by k.fukuda

参考サイト

カーボンフットプリント実践ガイド|経済産業省

EU法規制から波及するCFP活用の潮流

「製品・サービスのカーボンフットプリントに係るモデル事業」による製品のCO2排出量算定結果の報告と今後の活動施策について

ALLBIRDS PRODUCT CARBON FOOTPRINT METHODOLOGY

家計消費カーボンフットプリントの地域比較

秋吉 紗花

大学では日本文学を専攻し、常々「人が善く生きるとは何か」について考えている。哲学、歴史を学ぶことが好き。食べることも大好きで、一次産業や食品ロス問題にも関心を持つ。さまざまな事例から、現代を生きるヒントを見出せるような記事を執筆していきたい。( この人が書いた記事の一覧 )