ギフトエコノミーとは

ギフトエコノミーとは、日本語に直訳すると「贈与経済」という意味になる。これは、人が人へモノを渡すとき、またはサービスを提供するとき「これは贈り物(=ギフト)である」という意識を持つことで、モノやサービスが流通していく経済システムのことだ。つまり、ギフトエコノミーには「物々交換」や「紙幣との交換」という感覚は存在せず、見返りは求めないことが基盤となっている。

人の善意と、相手との信頼関係の上で成り立つ経済システムであり、「お金でモノを買う」ということが一般的である現代人からすれば、一見信じられないようなシステムとも言える。しかし歴史を辿ってみれば、ギフトエコノミーは昔から存在しており、現在でも行われている。

例えば、「おすそわけ」という文化はその好例だ。畑で多く採れた食物や、作りすぎたお菓子などを「よかったらどうぞ」とおすそわけする際、恐らく多くの人は「お金が欲しい」「代わりに何か欲しい」など、見返りは求めていないはずだ。このように、見返りを求めずに何かを与える行為がギフトエコノミーの根幹になるものである。

資本主義経済との違い

現在世界で主流になっている経済システムは、「資本主義経済」である。これは、個人が自由に資本を持ち、自由競争によって市場が活性化することで、経済が潤う仕組みになっている。また、労働者はその労働力を会社に提供することで対価として報酬を得ることができる。この際に提供されるモノやサービスは、貨幣との交換で手に入れられるため、資本主義経済下では「お金」が必要不可欠とされる。

一方のギフトエコノミーは「与える者の善意」と「与えられる者の感謝」によって成り立っているので、与えられた者が次は誰かへ与える者となり、その循環によってモノが流通し、市場が潤っていくという仕組みである。

シェアリングエコノミーとの違い

近年ギフトエコノミーと同じく、新しい経済の形として「シェアリングエコノミー」の市場規模が拡大している。これは、消費者庁によると「インターネットを介して個人と個人・企業等との間で活用可能な資産(場所・モノ・スキル等)をシェア(売買・貸し借り等)することで生まれる新しい経済の形」である。例えば民泊、フリーマーケット、家事代行、相乗りサービス、クラウドファンディングなどがこれにあたる。企業から消費者、または企業同士といった従来のビジネスモデルではなく、多くが消費者同士の取引であることからギフトエコノミーと混同されるが、そこに金銭的なやり取りが発生する。そのため、お金を介さずに成立するギフトエコノミーとは異なり、シェアリングエコノミーは資本主義経済の一つの形態だと言える。

ギフトエコノミーが注目される背景

資本主義経済は世界の経済を活性化させてきた一方で、自由競争による弊害も生み出してきた。他社より優れたモノやサービスを作り消費者から選ばれ続ける必要があるため、より安価な値段にしなければならないと、多くの企業が人件費や原材料費など様々なコストをカットしてきた。コスト面を重視した商売が増加した結果として、世の中には同じようなモノやサービス、会社が溢れ、やがて大量生産・大量廃棄、給与水準の低下による貧富の差など、様々な社会・環境問題にも繋がっている。また、資本主義のような「ギブ&テイク」の経済システムは、「利益になるか」「自分が得をするか」といった損得勘定で判断しやすく、常に競争心を掻き立てるため心が疲弊しやすい。

そこで注目されはじめているのが、資本主義とは真逆にある「ギブ&ギブ」の経済システム、ギフトエコノミーである。お金や物質を中心とした経済システムではなく、思いやりの気持ちを中心とした経済システムに興味を持つ人が増えているのだ。

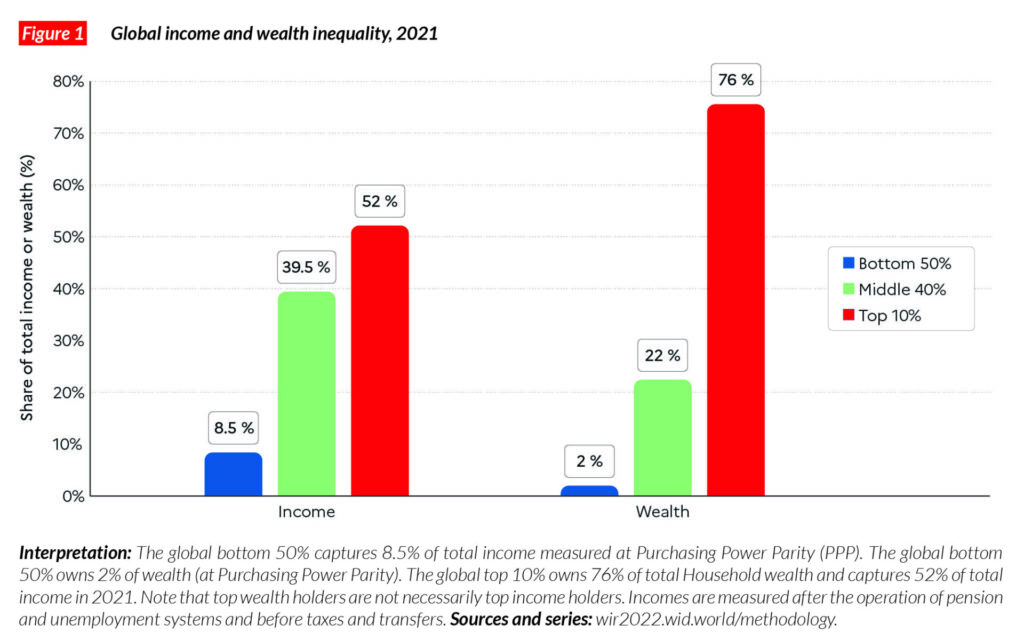

ギフトエコノミーの実践によって、世界の貧富の格差を減らすことにも期待が寄せられている。世界不平等研究所の報告書「世界不平等レポート2022」によると、現在世界の上位10%の富裕層が、世界の約76%の富を所有しているという。一方で貧困層は年々増加し、経済的困窮によって社会保障や行政サービスを満足に受けられない人も存在しているのだ。こうした状況への対策として、ギフトエコノミーという形を一部だけでも取り入れることで、貧困層の人々にも生活に必要な物資やサービスを届けることができるのではないかと模索されている。

ギフトエコノミーの課題点

ギフトエコノミーは、ともすれば「与えるだけの人」「与えられるだけの人」になりかねないため、「皆が与え合う精神を持たなければ成り立たない」という課題が挙げられる。与える側としても延々とモノを与え続けられるわけではなく、いつかギフトも枯渇してしまうからだ。

与えられた者も、直接お返しをせずとも他の誰かに「与える」という行為を繰り返すことで、大きな経済循環が起きるのである。

しかし、これはただの理想論として捉えられることも多い。現実的に考えると、今の世界において、他者に与えるだけの余裕を持っている人は果たしてどの程度存在しているだろうか。人々の意識、社会の状況や仕組みを根本から覆す概念であることから、浸透するには相当な労力と時間、価値観の変容が必要になると考えられる。

ギフトエコノミーの実践事例

ギフトエコノミーという概念は、アメリカが発祥と言われている。ただ、冒頭の「おすそわけ」をはじめとした与え合いの行動は、日本では昔から定着していたと考えられている。アメリカと日本におけるギフトエコノミーの実践事例をそれぞれ詳しく見ていこう。

Karma Kitchen|アメリカ

ギフトエコノミーが普及したきっかけとも言えるのが、アメリカ・カリフォルニア州のバークレーでオープンした「Karma Kitchen」である。数人のボランティアによって運営されるこのレストランでは、メニューに代金は書かれていないため、「お金を払わずに食べる」ということが理屈としては可能なのだ。では、どうやって経営を成り立たせているのだろうか。

公式サイトによると「このお食事は、あなたより前に来られた方からの贈り物です。贈り物の連鎖を絶やさないために、あなたより後に来られた方のためにお返しをしてください」という注釈が書いてある。つまり今自分がごはんを食べられているのは、前の人が自分のために寄付してくれているから。このことに感謝の気持ちを抱き、今度は自分が次の人のために寄付をしていくというシステムなのだ。金額は決められておらず、支払いの義務もないが、実際にほとんどの人が自発的に寄付を行っているため、2007年に活動を始めてから現在まで経営を継続できているという。

被災地での活動など|日本

日本では、実はギフトエコノミーの根幹である「ギブ&ギブ」の精神はよく見られている。その一つが被災地での活動だ。古来日本は災害大国であり、近年でも大地震や大型の台風など甚大な被害をもたらす災害が後を絶たない。そんな中で、ボランティア活動や寄付、被災者同士の助け合い、アーティストの無償コンサートなど、様々なギブ行動があちこちで見受けられている。

また、2020年の新型コロナウイルスによるパンデミック下でも、医療従事者への食事の提供、寄付などが話題となったのは記憶に新しい。

これらはすべて見返りを求めないギブの精神によるもので、昔から日本では当たり前に行われてきたことだ。つまり「ギフトエコノミー」という言葉が生まれる前から、私たちは「ギブ&ギブ」を実践していたと言えるだろう。

他にもYOGAMUDRAという、無料で参加できるヨガイベントが日本全国で開催されたり、日本で「カルマ・キッチン」がポップアップで開催されるなど、様々な試みが行われている。

さいごに|経済活動の未来

世界の市場の根幹をなす資本主義は、人々の生活を”豊か”にし、グローバルにお金・モノ・人が移動する世界をつくり上げた。これによって、好きな時に好きなものを手に入れることができる便利な生活を私たちは享受することができている。

しかし近年は、新型コロナウイルスのパンデミックもきっかけとなり、私たちの生活は一変。社会や経済システムの様々な脆弱性も浮き彫りになった。そして、コロナ禍によるロックダウンによって経済が停滞したことで、改めてこれまでの経済システムを見直す動きが活発になったのだ。

その中で、ギフトエコノミーも「新しい経済の形」として注目されているものの一つだ。効率性や競争の上に成り立つ資本主義がもたらす格差の拡大や環境汚染などの副作用に目を向け、人々の善意や感謝といった内的動機を経済活動の原動力として活用できるのではないかという仮説のもとに構想される。

貨幣による取引を完全になくすことは到底難しいことに加えて、人々のエネルギーを集約できるなど資本主義の優れた点をこれまで通り活かすことも大切だろう。しかし、その中で贈与による経済の循環を小さく取り入れることで、し烈な競争により「生き残ること」をただひたすらに目指す現代の私たちを癒してくれるはずだ。

つまり、資本主義を一変させるシステムを追い求めるよりも、ギフトエコノミーなどの新しいあり方をその中に取り込み、価値観の選択肢を増やしていくことで、より豊かな社会を築くことにつながるのではないだろうか。

参考サイト

世界の上位10%が76%の富を所有 トマ・ピケティら経済学者の調査報告「世界不平等レポート」に見る|長周新聞

KARMA KITCHEN

関連記事

まだ表示できる投稿がありません。

新着記事